Cookie Clicker oder: Wie ich den Keks lieben lernte

“I can smell your rotten cookies.”

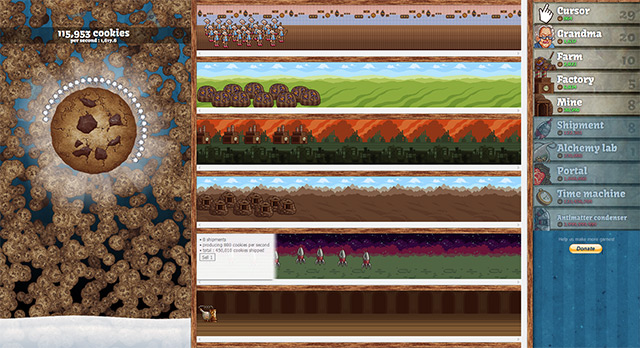

Kein Spiel hat mich in den letzten Monaten so sehr dazu gebracht, mich selbst beim Spielen zu fragen, was ich da eigentlich mache, wie Cookie Clicker. Ich klicke auf einen Keks, dadurch verdiene ich weitere Kekse. Mit Keksen kann ich automatische Mauszeiger kaufen, die von selbst klicken und mir so die Arbeit abnehmen. Aber auch Großmütter, die sekündlich für mich backen sowie Bauernhöfe, Fabriken und Minen, die auch nichts anderes machen, als noch mehr Kekse zu produzieren. Außerdem kann ich Upgrades erwerben, die die Produktion erhöhen – mehr, immer mehr. Und all das funktioniert von selbst, so lange ich nur ein Browserfenster öffne und es geöffnet lasse. Wie zuletzt bei Candy Box entsteht bei mir daher schnell das Verlangen, meinen Rechner über Nacht laufen zu lassen. Ich kann diesem irren Drang gerade so widerstehen, aber frage mich doch: Kann es sein, dass ich ein darart dumpfes Spiel so gerne spiele, dass ich es sogar spielen will, wenn ich es gar nicht spielen kann, nämlich im Schlaf? Zeit für Nachforschung.

Ich habe 5.084.378.901.032 Kekse gebacken und es ist kein Ende in Sicht. http://t.co/iud5iFKnPi

— Herr Fabu (@herrfabu) September 24, 2013

Seit einigen Monaten liegt schon schon Johan Huizingas „Homo ludens“ auf meinem Nachttisch. In diesem Frühwerk der Ludologie versucht der niederländische Kulturtheoretiker und Historiker Huizinga zu zeigen, dass Spielen ein zentraler Ursprungsort von Kultur ist. Kultur entstehe im Spiel, Kultur sei anfänglich ein Spiel und das Spiel diene der Interpretation von Leben, Gesellschaft und Welt. Kultur ist in Huizingas Sinne dabei durchaus nicht nur bildende Kunst, Theater und Philosophie – vielmehr umfasst sie sämtliche Elemente der menschlichen Gesellschaftsordnung. Wissenschaft etwa, aber auch unser Verständnis von Recht und Gerechtigkeit. Huizingas Homo ludens ist die perfekte Ergänzung zu einem vor allem in konservativen Kulturtheoretikerkreisen häufig angenommenen Dualismus aus Homo sapiens und Homo faber. Erklärt das die Faszination von Cookie Clicker? Überhaupt nicht — aber Huizingas Werk beschreibt in diversen Kapiteln auch das Verhältnis des Spiels zu bestimmten Elementen unserer (kapitalistischen?) Gesellschaftsordnung.

Cookie Clicker und Recht

„Der Rechtsstreit ist ein Wettstreit, oftmals in der Form eines Wettlaufs oder einer Wette“, schreibt Huizinga. Vereinfacht gesagt beschreibt er damit, dass Gerichtsverfahren seit der Antike als eine Art geregeltes Spiel mit klaren Regeln ablaufen. Zwei Parteien zanken sich, am Schluss gewinnt eine. Nun spiele ich Cookie Clicker sowohl alleine als auch ganz von alleine. Ich spiele es sogar in diesem Moment. Während ich tippe, läuft es im Hintergrund und ich freue mich auf die vielen Kekse, die ich haben werde, wenn dieser Artikel fertig ist. Sind diese Kekse mein Recht, hat das Vorhandensein einer permanenten Keksproduktion irgendeinen juristischen Aspekt, auf den ich mich berufen könnte? Wahrscheinlich nicht, aber die zugrunde gelegten Regeln machen das Spiel für mich doch sehr berechenbar. Cookie Clicker ist kein Glücksspiel, ich weiß, dass ich besser sein werde, wenn ich mehr Fabriken oder Zeitmaschinen baue und ich weiß, dass ich besser sein werde, wenn ich mehr Zeit investiere. Der Richter über meine Leistung ist nicht eine dritte Person, es ist das Spiel selbst, der Kekszähler in der Ecke, der inzwischen beeindruckend schnell nach oben rast – und das hoffentlich auch schneller als bei anderen Spielern, mit denen ich mich über das Internet austauschen kann.

Cookie Clicker und Krieg

„Seitdem es Wörter für Kämpfen und Spielen gibt, hat man das Kämpfen gern ein Spielen genannt“, meint Huizinga. Strikt verneint er dabei die Frage, ob es sich dabei nicht nur um eine Metapher handele. Jeder Kampf, der irgendwie beschränkt ist, definiert sich durch bestimmte Regeln, ganz wie ein Gerichtsprozess – ein Kampf oder Krieg ist lediglich eine weitere Eskalationsstufe. Und Cookie Clicker hat Wettkampfcharakter, denn das Spiel beschränkt sich nach einigen investierten Stunden nicht mehr nur aufs Ansammeln von Gebäck. Bald schon erscheinen goldene Kekse auf dem Bildschirm, die der Spieler anklicken kann, um bestimmte Ereignisse freizuschalten. Was zu Beginn wirkt wie eine besonders reduzierte Form einer Wirtschaftssimulation, entpuppt sich als Hatz nach versteckten Spielelementen und Mechaniken. Ein wirkliches Erforschungsgefühl entsteht dabei jedoch nicht – Cookie Clicker umfasst keine Spielwelt, die der Spieler neugierig durchstreifen könnte. Es geht vielmehr darum, so schnell wie möglich alles anzuklicken. Aufgeregt kann ich mich via Skype mit anderen Cookie Clicker-Spielern austauschen, die mir stolz von dem berichten, was sie im Spiel gesehen haben. Ich bin beeindruckt. Sie haben mehr Zeit investiert, früher angefangen, sind einfach schlauer oder die besseren Strategen. Diese anderen Keksklicker auf Skype haben den Krieg gewonnen. Nur diese „Höflichkeit vor dem Feind“, von der Huizinga schreibt, will sich bei mir einfach nicht einstellen – ich bin ein gedemütigter N00b.

Cookie Clicker und Wissen

„Der Drang, sich als Erster zu erweisen, äußert sich in so vielen Formen, wie die Gesellschaft Möglichkeiten dafür bietet“, sagt Huizinga. Genau das! Wer mehr Zeit investiert, klickt mehr Kekse, wer mehr weiß, klickt geschickter Kekse, wer geschickter Kekse klickt, hat früher alle Geheimnisse entdeckt, die zahlreichen Errungenschaften freigeschaltet und ist am Schluss derjenige, der das bizarre Cookie Clicker-Wiki füllt. Der beste der besten Keksklicker, derjenige, der die Cookie-Enigma-Maschine entschlüsselt hat. Der Sieger des Rechtsstreits um die Kekse und des Krieges um die Kekse ist am Ende auch der, der am meisten weiß. Nutzloses Wissen zwar, aber seltenes.

Huizingas Begriff von Spiel greift bei Cookie Clicker jedoch auch nicht hundertprozentig. Das Spiel gerät nur dann wirklich zum Wettbewerb, wenn ich mich online mit anderen vergleiche. Ansonsten ist es hauptsächlich ein Wettstreit mit meiner eigenen Gier – es entpuppt auf allzu drastische Weise meine Spielinstinkte. Ich will mehr, immer mehr, mehr Kekse und mehr Wissen, so sehr, dass ich sogar mit dem Gedanken spiele, meine Stromrechnung durch einen permanent laufenden Rechner in die Höhe zu treiben. In seiner Funktionsweise bezieht sich Cookie Clicker dabei direkt auf Cow Clicker, ein satirisches Social Game des Videospielforschers Ian Bogost, das selbiger im Jahr 2011 entwickelte. Zentraler Mechanismus war, dass der Spieler alle sechs Stunden auf eine Kuh klicken konnte – Bogost wollte damit die zentralen Funktionen von Social Games zur Schau stellen. Das seltsame Ergebnis war, dass das Spiel erfolgreich wurde – so sehr, dass seine Spieler am Ende sogar bereit waren, dafür zu zahlen, dass sich die Zeit bis zur „Cowpocalypse“ und damit bis zum Ende des Spiels, verlängerte. Wie bei jedem guten Weltuntergang war das Ende trotzdem nicht abwendbar.

Cookie Clicker greift diese Idee auf und entwickelt sie weiter. Das von Indie-Entwickler Orteil geschaffene Browsergame steht nicht mehr nur für die Funktionsweise anderer populärer Spieler, es ist Sinnbild für die Leistungsgesellschaft. Die alte Leier vom gierigen Menschen, der immer mehr will und am Schluss unter seinem eigenen Wanst erstickt, will niemand mehr lesen, sehen oder hören, am eigenen Leib zu erfahren, wie sich der Kerl unter seinem Wanst fühlt, ist aber etwas anderes. Orteil hat bei Cookie Clicker an besagten Wanst gedacht – wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, etwa eine ausreichende Anzahl an Omas hat und sie in einer Bingo-Halle zum gemeinschaftlichen Keksbacken einpfercht, erlebt die Grandmapocalypse, in deren Rahmen sich all die liebgewonnenen Großmütter in Lovecraft’sche Monster verwandeln. Eine einst glückliche Welt, in der jeder Kekse mochte, hat sich verwandelt in eine Welt, in der der Keks das einzig Wichtige ist, in der es nichts mehr gibt außer Kekse, Angst und Schrecken. Das ganze Universum ist voller Kekse, davon künden auch die regelmäßigen News-Meldungen im Spiel. Ein möglicher Ausweg: Einfach die eigenen Großmütter verkaufen.

So ist Cookie Clicker am Ende eben doch viel mehr als nur ein kleines Suchtspiel für den Browser. In seiner liebenswerten Art, mir unendlich viele Kekse auf den Bildschirm zu projizieren, ist es schon fast ein Weg zur Selbsterkenntnis. „In jedem sittlichen Bewusstsein, das in der Anerkennung von Gerechtigkeit und Gnade gegründet ist, kommt die Frage, ob Spiel oder Ernst, die bis zuletzt unlösbar blieb, für immer zum Schweigen“, schreibt Huizinga am Ende.

As a game developer, Cookie Clicker is one of the deepest gaming experiences I've had for quite some time. Not even kidding.

— Markus Persson (@notch) September 14, 2013