Melodive

Wir starten – wo sonst? – oben, an der Oberfläche.

Von oben, von außen, sieht Melodive aus wie ein Spiel. Oder zumindest fast, denn obwohl Spielelemente wie ein Highscore sowie RPG-Spurenelemente von Tuning vorhanden sind, gibt es wenig zu tun — keine Gegner und kein Ziel. Dafür gibt es eine Gravitation, die uns nach unten zieht, sobald wir auf „Start“ drücken und das Menü in 1.000 Planktonpixel zerstiebt. Wir fallen. Abwärts.

Tiefer nach unten.

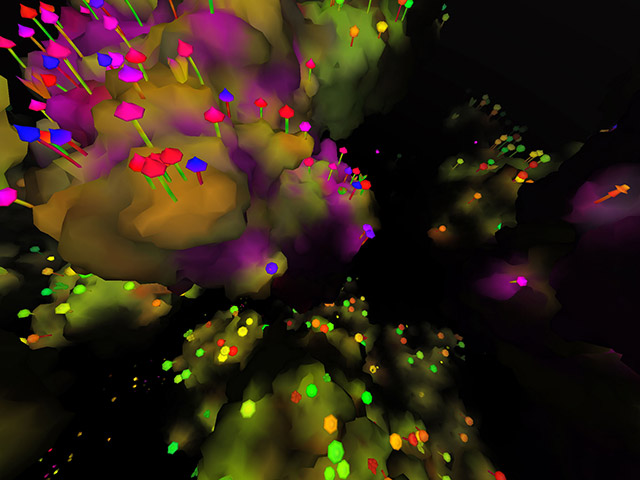

Melodive ist Minimalismus. Nach unten, in ein endloses, immer neu prozedural berechnetes Labyrinth aus Neonkorallen, wo nur die Schwerkraft und die halluzinogen leuchtenden Pilze anzeigen, wo oben und unten ist. Per Gyroskopsteuerung und leichten Bewegungen des iPads kontrollieren wir unser körperloses Gefährt, das anfangs noch schwammig und schwerfällig reagiert.

Eine Berührung des Touchscreens gibt uns einen Boost, durch das Durchschwimmen des bunten Planktons und von schimmernden Gesteinsbrocken sammeln wir Energie dafür. Geht diese zu Ende und kollidieren wir zu oft mit der Umgebung, wird die Welt grau, langsam, tot. Eingesammelte Punkte tauschen wir im Menü gegen besseres Handling, mehr Geschwindigkeit, stärkeren Boost. Dann gehen wir wieder auf Tauchfahrt.

Noch tiefer, noch weiter nach unten.

Melodive ist Musik. Jeder Lichtpunkt ist nicht nur optisch, sondern auch akustisch wahrnehmbar, und die Tauchfahrt generiert einen einfachen, aber hypnotischen Track aus dem, was wir tun. Das geht nicht so weit wie in Proteus, aber das ist auch nicht nötig; wir sind hier nicht, um spazieren zu gehen, sondern uns schwindelerregend nach unten zu werfen.

In Kürze will der Entwickler Johan Gjestland neue Tracks per In-App-Käufen nachreichen; Freunde des halluzinogenen Sounds werden aber sowieso den Drogensound der persönlichen Wahl als Hintergrundrauschen laufen lassen. Paradoxon der zunehmenden Meisterschaft: Was anfangs meditativ und entspannt schien, wird zum immer halsbrecherischer werdenden Tauchfahrt in den Abgrund, umso mehr, wenn wir die Schwerkraft von „Light“ auf „Heavy“ stellen. Wir werden besser, aber Melodive wird dadurch nicht leichter, sondern intensiver, bis die hochkonzentrierte Anspannung an Super Hexagon-Niveau heranreicht. Unsere Manöver werden riskanter, atemberaubend, unsere Bewegungen erinnern an die spektakuläre Tauchakrobatik von Pinguinen oder Delphinen. Auf LSD.

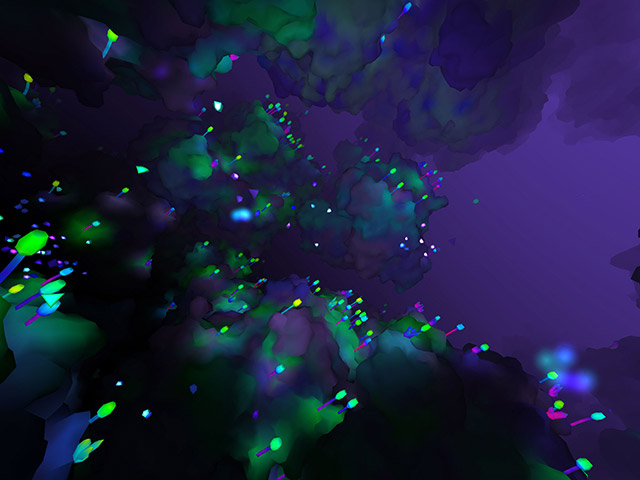

Tiefer nach unten, schneller, weiter, dunkler.

Denn psst: Melodive ist kein Spiel, sondern ein Halluzinogen. Es gibt alles staunend zu erleben und nichts zu erforschen, denn die Welten zwischen unterseeischen Korallenriffen und neonfarbigen Cyberspace-Abstraktionen ändern sich mit jedem Spiel, und auch währenddessen. Ich bin die pure Bewegung in diesem endlosen Labyrinth aus immer weiter gehenden, unwirklich bunten Höhlen voller Zweige und Äste, die nach unten gehen, bevölkert von Plankton aus Licht und Musik, das anmutig diese Höhlenwelt durchtaucht, die mich mehr und mehr an die eigenen Gehirnwindungen erinnert, in die ich hier tiefer und tiefer eindringe. Es ist kein Gefühl des Flows, sondern etwas anderes, etwas Hochkonzentriertes, Unmittelbares, Anstrengendes, Hypnotisches: pure Bewegung, pures kinetisches, bewusstseinsloses Handeln.

Ganz unten, immer außer Reichweite, am Boden dieses bodenlosen Schachts aus Licht und Bewegung, zerstört diese digitale Meditation jeden rationalen Gedanken und führt uns in ein mechanisches Satori, das auch William Burroughs gefallen hätte.

Der Lichttunnel am Ende von Kubricks 2001 – A Space Odyssey muss für sein erdig analoges Publikum des Jahres 1968 eine atemberaubende Wirkung gehabt haben; für uns Spätgeborene, die wir mit CGI, Goa-Parties und Überwältigungskino groß geworden sind, ist Melodive die interaktive Variante.

Denn Melodive ist eine digitale Droge, ein halluzinogenes Erlebnis, das einen hochkonzentriert wegschießt, wenn man es schafft, in seine Welt aus purer Bewegung, Geschwindigkeit und immer neuer Desorientierung einzutauchen — nach unten, in rasender Geschwindigkeit.