Mario, der Diskoschläger: Videospiele als gesichtsloses Medium

Es ist ein wenig wie der Stoff, aus dem unzählige hollywoodsche Teenager-Klamotten gestrickt sind: Ein verschrobenes, unscheinbares Mädchen, das zunächst von allen missachtet oder verspottet wird, erfährt eine unwahrscheinliche Verwandlung vom hässlichen Entlein hin zur alles überstrahlenden Ballkönigin, die ganz nebenbei auch noch der hübschen aber gemeinen und oberflächlichen Cheerleaderin den süßen Boy ausspannt. Die Erfolgsgeschichte der Videospielindustrie könnte also getrost von Rachael Leigh Cook und Freddie Prinze Jr. gespielt werden, gäbe es da nicht dieses Problem mit der Außendarstellung und –wahrnehmung. Denn auch wenn Videospiele mittlerweile als das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit zählen, gelten sie nach wie vor auch als das am meisten belächelte und am wenigsten ernst genommene. Wirklich überraschend ist das nicht, schließlich wurde jedem neuartigen Massenmedium zunächst mit Skepsis oder gar Ablehnung begegnet. Aber da ist etwas, das Videospiele von allen anderen Unterhaltungsmedien unterscheidet. Etwas, dass entgegen allen ökonomischen Erfolges dazu führen könnte, dass eine allumfassende Akzeptanz des Mediums auch in absehbarer Zukunft reines Wunschdenken bleibt. Ein schier unlösbares Identifikationsproblem.

Wer die Arte-Dokumentation „Game Over“ vom vergangenen Wochenende gesehen hat, dem wird sicherlich nicht entgangen sein, wie schwer sich der alteingesessene Adel mit der neuen Königin tut. Das fängt beim negativ konnotierten Titel der Sendung an, fährt fort mit dem Vortragen der Erfolgszahlen des Mediums, als seien diese die alarmierende neue Arbeitslosenstatistik oder gar die Anzahl der Todesopfer nach einem Flugzeugabsturz, und mündet schließlich in der völlig uninformierten Durchmischung von Subkulturen und der Zurschaustellung von überzeichneten Figuren, die möglichst geschädigt vom Spielen und so realitätsflüchtig wie möglich erscheinen sollen. Im Gegensatz zum mittlerweile berüchtigten Gamescom-Bericht, den RTL vor einigen Jahren verursachte, kann man hier den Machern nicht einmal Böswilligkeit oder Häme unterstellen. Vielmehr zeugt es von einem massiven Unverständnis für das Medium, sowie von einer weitreichenden Fehlinterpretation der Faszination des Spielens.

“I made some games, but I’m pretending like I didn’t because they all turned out weird.” Shigeru Miyamoto

Insbesondere der Vorwurf der Realitätsflucht ist einer, mit dem sich schon Leser in den Anfangstagen der Belletristik auseinandersetzen mussten. Das Klischee des sich von der Wirklichkeit abkapselnden Einzelgängers ist somit beinahe so alt wie das geschriebene Wort. Geschürt wird es in der Regel von denen, die wenig Einblick in die Materie haben und lediglich von Extremfällen zu berichten wissen. Gut zu erkennen war dies vor einigen Wochen in der ZDFinfo-Reihe „log in“, in der sich der Deutschlehrer und Buchautor Friedrich Denk darauf versteifte, dass durch das Spielen die Fähigkeit der Sprachentwicklung gehemmt werde. Solch eine Ansicht ist bezeichnend, wenn die einzige eigene Erfahrung mit Videospielen noch aus den 1980er Jahren entstammt, wo er mit einer grobpixeligen Maus einen digitalen Käse erhaschen sollte, obwohl er auch mit etwas mehr Weitblick selbst in diesem frühen Stadium des Mediums durchaus schon an Textadventures Gefallen hätte finden können. Bezeichnend aber auch deshalb, weil es den automatischen Abwehrreflex der „alten“ Medien(-vertreter) symbolisiert, deren gesamtgesellschaftliche Relevanz durch den ökonomischen und kulturellen Aufstieg der Videospiele als gefährdet wahrgenommen wird.

Davon besonders betroffen ist sicherlich das klassische Fernsehen, welches noch am ehesten die eingeschnappte Cheerleaderin spielen könnte und was somit zumindest zum Teil die häufig negative Berichterstattung erklärt. Die deutschen Zugpferde wie „Wetten, dass..?“ oder „Wer wird Millionär?“ sind alt und gebrechlich geworden, der Freunde- oder Familienabend vor der Glotze findet immer häufiger mit Controller in der Hand statt und nicht mehr mit den traditionellen Showformaten der biederen TV-Landschaft. Ein Bild, welches sich auch verstärkt in Konsolenwerbespots etabliert, das aber durch die erwähnte Stilisierung von Videospielen als isolierendes und süchtig machendes Randmedium durch Fernseh- und Zeitungsberichte konterkariert werden soll. Wer spielt, tappt in Kostenfallen, verliert soziale Kontakte, vernachlässigt die Körperhygiene und schwebt antriebslos durch virtuelle Welten. Bücher, die von Rothaarigen geschrieben worden sind, gehörten früher ja auch verbrannt.

Etwas pragmatischer gehen da schon die Kulturschaffenden aus Übersee an die ganze Sache heran. Videospiele dienen hier den klassischen Medien als zusätzliche Einnahmequelle und werden deshalb nicht prinzipiell von ihnen verdammt. Lizenzspiele zu großen Hollywoodproduktionen gab es schon Anfang der 1980er, auch wenn man damals schon eingesehen hat, dass man diese aufgrund ihrer meist unterirdischen Qualität besser in der mexikanischen Wüste verbuddeln sollte. Man setzte hier von Beginn an auf Synergieeffekte, anstatt sich vom vermeintlichen Konkurrenzmedium abgrenzen zu wollen. The Walking Dead meistert eine friedliche Koexistenz zwischen Serie und Spiel, Conan O’Brien mimt in seiner Late-Night-Show den ahnungslosen Spieler, der zwar mit seinem Unwissen kokettiert, sich aber dennoch immer wieder offen für Neues zeigt. Zu guter Letzt haben es in Beyond: Two Souls nun auch waschechte Hollywoodgrößen wie Ellen Page und Willem Dafoe in die Hauptrollen eines Videospiels geschafft, das unüblicher Weise nicht noch zusätzlich von einem Kino-Blockbuster begleitet wird. Hollywoodstars in Videospielen, ein Umstand, der mich zu dem anfangs erwähnten Identifikationsproblem von Videospielen zurückwirft.

“Though my parents know nothing about video games, they are proud of me now.” Jenova Chen

Die eine Sache, die Videospiele nämlich auch nach so vielen Jahrzehnten von einer breiten medialen Massenakzeptanz fernhält, ist womöglich schlichtweg das Fehlen von eigenen Stars. Ob nun Rowling, Cobain oder Clooney, die Werke anderer Unterhaltungsmedien haben im Gegensatz zum Gros der Videospiele immer auch ein menschliches Gesicht, das ihren Erfolg begleitet. Menschen, deren Leben auch abseits ihres künstlerischen Outputs für viele von großem Interesse ist. Ohne diese offenkundig wahrnehmbare, menschliche Komponente tun sich Spiele schwer damit, ihren abstrakten, unweltlichen Schleier fallen zu lassen. Sie bleiben Fremde, die nicht auf jeder Couch willkommen sind, weil Link, Sonic und Lara außerhalb ihrer Datenträger nicht existieren und somit eher wie Geister durch das Wohnzimmer spuken, als wirklich greifbare Persönlichkeiten zu sein. Sie prügeln sich nicht in Diskotheken, sie unterstützen keinen wohltätigen Zweck und sie geben keine Interviews. Sie sind reine Fantasieprodukte und deshalb werden sie von den Fantasielosen verschrien.

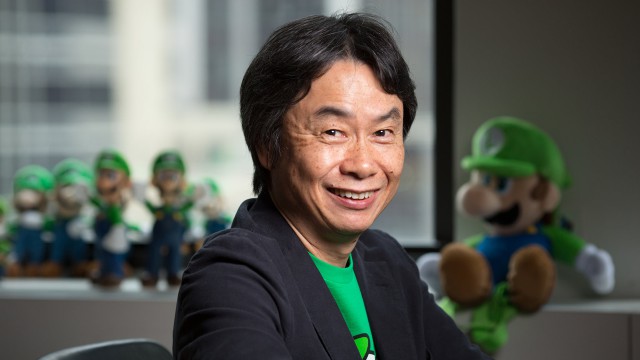

Blieben also noch die Menschen, die hinter dem Schleier arbeiten. Diese flüchtigen, nachtaktiven Wesen aus Fleisch und Blut, die man nur so selten leibhaftig zu Gesicht bekommt. Die Entwickler müssten doch theoretisch die eigentlichen Stars der Branche sein, es sind schließlich diejenigen, die all den Pixelzauber auf unseren Flimmerkisten erst möglich machen. Doch auch wenn ein jeder mit dem Namen Super Mario direkt den korpulenten Klempner mit der kratzbürstigen Kauleistenbehaarung vor Augen hat, kennen dessen Schöpfer nur wenige Eingeweihte beim Namen. GTA V mag sich zig millionenmal verkaufen, aber wie viele Spieler wissen schon, welche Menschen das Spiel letztendlich erschaffen haben? Waren es überhaupt Menschen oder sind es gar hochbegabte Zirkuspferde gewesen?

“I put a lot of myself in the games we make” David Cage

Für das, was sie leisten, bleiben viele Entwicklerstudios erschreckend gesichtslos und ihr hintergründiges Gebaren mag zwar von großer Demut und Sachdienlichkeit zeugen, doch verpassen sie damit auch die Chance, einem solch technischen Medium etwas Lebendiges einzuhauchen. Oder aber sie machen es falsch, wie Peter Molyneux, Warren Spector und David Cage, bei deren vollmundigen Aussagen die meisten schon mit den Augen rollen, bevor sie diese überhaupt gehört haben. Fakt ist jedenfalls, dass es dem Medium an Persönlichkeiten fehlt. Und manchmal auch noch ein wenig an Persönlichkeit. Denn Spiele, die einen Einblick in das Wesen ihrer Erschaffer geben, sind leider rare Perlen in einem Meer aus leeren Muschelschalen.

Ob es nun ein Schritt in die richtige Richtung ist, sich aufgrund von mangelndem Starpotenzial die Sternchen anderer Medien auszuborgen, wie es bei Beyond: Two Souls der Fall ist, sollte zumindest kritisch beäugt werden. Denn nur wenn sie eigene Stars hervorbringen können, werden Videospiele auch für das, was sie sind, akzeptiert werden können. Aus einem hässlichen Entlein wird jedenfalls keine Ballkönigin, wenn es sich lediglich eine schönere Maske aufsetzt. Dass sich Videospieler mit den immer gleichen Vorurteilen durch andere Medien konfrontiert sehen, daran ändert auch David Cages mediokeres Filmanbändeln wahrscheinlich nichts. Das Normale schaffte es bisher eben einfach nicht, die Präsenz des Extremen zu überstrahlen. Vielleicht ist es aus diesem Grunde sogar eine gute Sache, dass ausgerechnet so etwas Furztrockenes wie Let’s Plays solch einen rasanten Aufwind unter ihre farblosen Schwingen gepustet bekommen.

Eine überraschende Wendung wäre es jedenfalls schon, wenn aufgrund der fehlenden Stars im Medium selbst plötzlich dessen Konsumenten diesen Part übernehmen würden. Wer sich die Klickzahlen von Leuten wie Gronkh oder LeFloid ansieht, oder auch nur einmal auf dem Schulhof diese eigentümlichen Begriffe fallen lässt, muss sich auf jeden Fall eingestehen, dass ein Miyamoto zumindest hierzulande mit deren Popularität nicht mithalten kann. Man mag von Let’s Plays halten, was man will, zumindest vermitteln sie einem beachtenswerten Publikum, dass Spiele in ihrem Kern auch nur ein Unterhaltungsprodukt wie jedes andere sind und man nicht ein soziophober Loner sein muss, um diese genießen zu können. Wenn man also auf dem Weg zur Ballkönigin nicht Freddie Prinze Jr. sondern einen glibberigen Frosch küssen muss, weil der nun einmal die fallen gelassene Kugel aus dem Brunnen geholt hat, dann kann ich wohl damit leben, auch wenn es zugegebenermaßen verlockender wäre, ihn einfach direkt an die Wand zu klatschen.