Interview mit einem Gespenst.

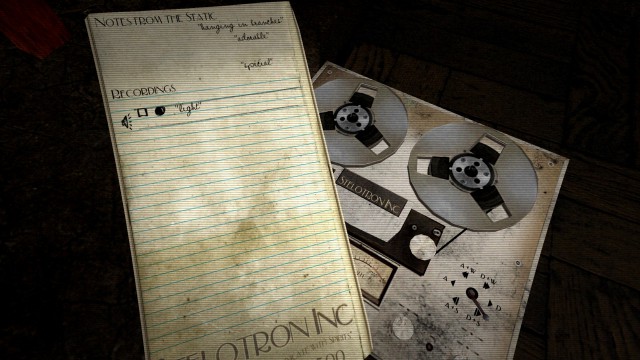

Ich brauche gar keinen Blick auf den wilden Ausschlag des Oszilloskops zu werfen, um zu spüren, wie viel Energie mein Gegenüber ausstrahlt. “Wie heißt du?”, frage ich und notiere mir die Antwort. “Warum bist du noch hier?” Ich blicke mich kurz um. Der Raum ist leer, ich bin immer noch alleine. “Wann bist du gestorben?” Durch das weiße Rauschen höre ich ein leises Wimmern. Es ist das erste von vielen Gesprächen mit den Toten, die ich in der Rolle von Juliet im Horror-Spiel Sylvio führe. Mit Mikrofon und Tonbandgerät in der Hand begebe ich mich nachts mit ihr in eine verlassenen Ferienanlage, um die Stimmen von Geistern aufzeichnen.

Wie die Waffe in einem Ego-Shooter halte ich dabei das Mikrofon im Anschlag und horche per Tastendruck in die Stille. An manchen Orten ist ein lauter werdendes Rauschen zu hören. Je mehr ich mich der Stelle nähere, umso deutlicher bahnen sich die Stimmen ihren Weg hindurch. Oft sind es nur kleine, kaum verständliche Wortfetzen. Wie schon bei Led Zeppelin sind die Botschaften oft verschlüsselt, die Geister sprechen teilweise rückwärts oder im falschen Tempo. So verbringe ich einige Zeit damit, vor und zurück durch die Aufnahmen zu Spulen, bis die Nachricht verständlich wird.

Mit dem Pazifismus dieser Geisterjagd bricht Sylvio schon früh. Ein mit Scherben und Schrauben gefülltes Erbsengewehr gesellt sich als wenig furchteinflößende Schusswaffe zum Mikrofon, denn nicht alle Geister sind willige Gesprächspartner. Manche von ihnen erscheinen in der Form von schwarzen Schatten, die sich ebenso langsam wie unaufhaltsam auf mich zubewegen und deren Berührung tödlich ist. Mit dem Mikrofon kann ich zwar ihre Entfernung bestimmen, sehen kann ich die Gegner wegen des dichten Nebels aber erst, wenn sie schon in der kurzen Schussreichweite des Gewehrs sind. Was folgt ist ein langsames Duell: Ausweichen, neue Munition suchen und schießen, bis der Geist sich wieder in Luft auflöst.

Diese Momente, in denen die Geister von unsichtbaren Stimmen zu sicht- und greifbaren Feinden werden, haben trotz der Aufregung des Kampfes auch etwas Beruhigendes. Endlich zeigen die Geister ihre Präsenz, endlich kann ich sie sehen und nicht mehr nur hören! Ihre Stimmen lassen mich wissen, dass ich in der Menschenleere doch nie allein bin und erzeugen eine Paranoia, die noch schlimmer ist als die Angst davor, von der schwarzen Materie verschlungen zu werden. “Wo ist deine Familie?”, fragt Juliet während einer Séance. “Sie sind hier. Sie schauen zu.”, antwortet die Stimme durch das Rauschen. Das Mikrofon ist ein Schutzschild gegen die Gegner, aber es ist ebenso der Grund, warum Sylvio so unheimlich ist.

Dass viele der Geister feindselig gesonnen sind, ist eigentlich wenig überraschend. Schon zu Anfang muss ich Warnschilder, verschlossene Türen und hohe Mauern überwinden, um mir Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Die Ferienanlage, so stellt sich heraus, wurde auf dem Boden amerikanischer Ureinwohner errichtet. Sylvio nutzt das rassistische Klischee des verfluchten Indianer-Friedhofs nicht nur, um eine mysteriöse Atmosphäre zu erzeugen, sondern wie schon Stanley Kubricks The Shining um die europäische Kolonialisierung Amerikas zu thematisieren.

Denn auch wenn es nicht explizit ausgesprochen wird sind Juliet – und ich als Spieler somit auch – ungebetene Eindringlinge, die sich erneut dieses Land und seine Geschichten aneignen und sie ihm mit Gewalt entreißen wollen. Und so sind die Geschichten der Verstorbenen auch immer von Gewalt geprägt. Es ist das wiederkehrende Thema, das all die vielen lückenhaften Geschichten vereint und sie wie die Audiotagebücher in Bioshock oder eher noch den Tagebucheinträgen in Gone Home in einen gemeinsamen Kontext stellt.

Sylvio verdankt seine Atmosphäre neben dem beunruhigenden Sounddesign der Tonbandstimmen auch der anachronistischen Grafik und ihren groben Polygonstrukturen, verschwommenen Texturen und einem alles verschlingenden Nebel. Schon Silent Hill oder Resident Evil wurden nicht zuletzt auch durch technische Einschränkungen zu definierenden Meisterwerken des Horrorgenres. Sylvio nutzt diese Limitierungen ganz pragmatisch aus. Selbst im Schein der Taschenlampe bleibt vieles uneindeutig – ist das Waschbecken mit Abwasser gefüllt, oder ist es doch rötlich schimmerndes Blut? Was die Grafik nicht in der Lage ist darzustellen, füllt meine Fantasie besser aus als es eine explizite Darstellung hätte tun können.

Beim Sichten der Tonbandstimmen geraten die grobschlächtige Grafik und teilweise abgedroschenen Horrorklischees ohnehin schnell in Vergessenheit. Schon ein einzelnes Wort zwischen all dem Rauschen weckt eine Neugierde, die mich, wie von Geisterhand, weiter und weiter durch die Geschichte zieht. Und auch wenn am Ende ein bisschen das Gefühl bleibt, dass die Idee noch mehr hergegeben hätte, so ist Sylvio doch eine der unheimlichsten und interessantesten Bereicherungen, die das Horrorgenre in den letzten Jahren erlebt hat.