Joel Green starb mit 5 Jahren an Krebs. Dies ist sein Spiel.

An einer Waldlichtung sitzt der kleine Joel, zusammen mit einem Mops und lacht. Es herrscht strahlender Sonnenschein und Junge wie Tier futtern sich durch die nicht enden wollenden Stapel an Pfannkuchen, die so hoch sind, dass ich die beiden fast nicht entdeckt hätte. Ich mache Seifenblasen und höre Joel zum ersten Mal richtig sprechen. Es ist ein wunderbarer Moment, ein tröstlicher, unterbrochen von einer Abblende und dem Dank an mich, dass ich That Dragon, Cancer gespielt habe. Es ist das Ende des Spiels. Das Ende, mit dem für mich alles erst angefangen hat.

Denn der Ausgang der Geschichte, die dem Titel zugrunde liegt, ist bei dessen Erscheinen längst traurige Gewissheit. Joel Green, der Junge, der hier pfannkuchenessend auf der Picknickdecke sitzt, hat den langjährigen Kampf gegen den Krebs im Alter von 5 Jahren verloren. Im Spiel wie in der Realität. Seine Krankheit ist der Grund, warum That Dragon, Cancer existiert. Amy und Ryan Green, die Eltern von Joel, begannen bereits 2012 daran zu arbeiten, zwei Jahre, bevor ihr Sohn verstarb. Es sollte ihre eigenen Erlebnisse dieser Zeit für Außenstehende erfahrbar machen, die schönen und die schrecklichen Momente. Nun hält es alles fest, was den beiden so fragil und flüchtig vorgekommen sein muss. Und es umschließt dabei selbst die Situationen, in denen ihre Welt zusammenzubrechen scheint.

“What is pain, without a word for it?”

Jeder Augenblick des Spiels wird so von einer unangenehmen Intimität begleitet. Es fühlt sich an, als gehöre ich hier nicht hin. Ein Fremdkörper, der sich an dem unfassbaren Leid dieser Familie ergötzt. Dabei wechsele ich in den szenisch aufbereiteten, meist sehr kurzen Spielabschnitten, immer wieder den Blickwinkel. Mal bin ich nur passiver Beobachter, mal schlüpfe ich in die Rolle von Ryan oder Amy oder bin ein Vogel, der auf einen Leuchtturm zufliegt. Ungeachtet der Augen, aus denen ich blicke, fällt es mir schwer, die Distanz zu wahren. Es ist ein emotionaler Sog, der mich in die Geschehnisse auf dem Bildschirm einsaugt und mich weich und feucht um die Lider wieder ausspuckt. Ich gehöre nicht zu dieser Familie. Aber mit jeder neuen Szene spüre ich, wie sie ein Teil von mir wird.

Ein Grund für diese enorme Verbundenheit ist sicher auch die reduzierte Spielmechanik. Ich schaue mich um, ich klicke etwas an, das mir interessant erscheint. Meine Pupillen verlassen nie den Bildschirm, alles funktioniert intuitiv und gedankenlos. Auch die verwendeten Metaphern sind nicht originell oder kryptisch, sie sind schlicht und ehrlich. Wenn Joel als Ritter in einer Papprüstung gegen den titelgebenden Drachen kämpft, gibt es keine höhere Deutungsebene. Wenn Ryan in seinem Meer aus Tränen und Resignation untergeht und darin ertrinkt, denke ich nicht darüber nach, was es bedeuten könnte. Wenn meine Lippen mit den Wellen zittern, die ihn verschlucken, dann spüre ich es auch so.

In diesen Phasen des Spiels schnappe ich selbst nach Luft und halte für ein paar Minuten inne. Weil es manchmal nicht mehr zu ertragen ist. Wenn ich versuche, Joel etwas zu trinken zu geben, er es jedoch binnen weniger Sekunden wieder erbricht. Wenn sein Schreien immer lauter wird und ich hilflos darum ringe, ihn zu beruhigen. Wenn die letzte, die endgültige Diagnose da ist. Ein Moment, in dem das Spiel wahre Größe zeigt. Denn diesen Augenblick erlebe ich nicht nur aus der Sicht der Eltern, sondern auch aus den Augen des Arztes, der nahezu täglich Angehörigen von Schwerstkranken unheilvolle Botschaften übermitteln muss.

“I’m sorry guys, it’s not good.”

So innig That Dragon, Cancer auch das individuelle Schicksal der Greens beleuchtet, vergisst es dabei dennoch nicht, dass sie mit ihrem Leid nicht allein sind. Besonders deutlich wird dies auch in der Szene, in der ich am letzten Tag der Chemotherapie Genesungskarten für Joel im Krankenhaus lese, nur um anschließend festzustellen, dass, über all die Gänge und Zimmer verteilt, unzählige weitere Karten hängen. Genesungskarten, aber auch Trauerbekundungen für andere Patienten. Ich versuche sie alle zu lesen, doch schon nach wenigen Minuten wird es mir zu viel. Ich blicke auf die gemalten Bilder der hier stationierten Kinder und gehe mit dem mulmigen Gefühl aus der Tür, nicht zum letzten Mal diese Wände gesehen zu haben.

Vielleicht würde es mir an dieser Stelle besser gehen, wenn ich das hätte, was die Greens im Spiel so eindrucksvoll demonstrieren: Ein unerschütterliches Gottvertrauen. Den Glauben daran, dass all dies aus einem guten Grund geschieht. Dieser unbeirrbare Optimismus von Joels Mutter Amy, deren Sohn doch schon so viel länger durchgehalten hat als es die Medizinerinnen und Mediziner prognostizierten, ist etwas, das mir seltsam und fremd vorkommt.

“Where do you think Jesus is?”

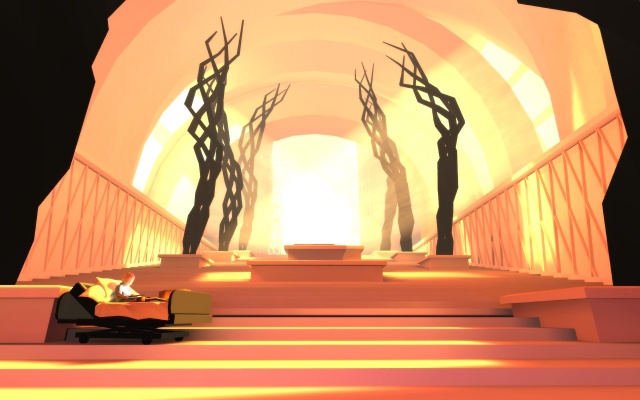

Sinn in dem zu sehen, was sinnloser nicht sein könnte. Ich neide ihr diese Standfestigkeit, auch wenn dies in einer solchen Situation höchst unangemessen erscheint. Letztlich sind es diese religiösen Motive, die gegen Ende des Spiels immer lauter werden und die zunehmende Aussichtslosigkeit zu übertönen versuchen. Und durch all diesen Lärm höre ich plötzlich eine Kinderstimme.

Es ist die von Joel, der durch seine frühe und schwere Erkrankung in der wahren Welt nie das Sprechen erlernt hat. Hier kann er es. Er gibt dem Mops noch einen Pfannkuchen – einen kleinen, denn die großen sind nur für ihn allein – schaut mit mir zusammen den Seifenblasen hinterher und dann nehme auch ich Abschied. Von Joel. Von den Greens, deren ältester Sohn seinem verstorbenen Bruder in dieser Szene die Stimme lieh. Und von einem Spiel, das nicht einfach den schwerwiegenden Verlust beklagt, sondern die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen besingt, denen That Dragon, Cancer ein würdevolles Denkmal setzt. Deshalb sollte auch nicht mir für mein Spielen gedankt werden. Ich habe zu danken.