(T)raumschiffspiel: Elite: Dangerous

Der erste Eindruck ist perfekt. Das virtuelle Cockpit umschmeichelt dich mit seinen halbtransparenten Elementen, während die Hand des Pilotenavatars sanft über den Steuerknüppel streichelt. Das Spaceleder des Handschuhs knackt, dann schiebt der Pilot mit der Linken den Schubregler kraftvoll nach vorn und das Raumschiff gleitet in eine schwungvolle Stoßbewegung. Rote Anzeigen leuchten rot und künden von der Allmacht des Raumschifffliegens – und du sitzt da, vor deinem Schreibtisch, und drückst die Taste “W” auf deiner gesichtslosen und ganz und gar unfuturistischen Tastatur während dein Raumschiff an der Wand der Raumstattion zerschellt. Auch wenn Elite: Dangerous theoretisch mit Maus und Tastatur oder dem omnipräsenten Xbox 360-Controller spielbar ist, kann es seine wahres Wesen nicht verleugnen: Es verzehrt sich geradezu nach einem Joystick.

In eben jener Kiste, deren Inhalt auch drei Monate nach dem Umzug noch beharrlich auf Sichtung und Sortierung wartet, finde ich ihn schließlich, den Microsoft Sidewinder Prescision Pro. So sehr ich Microsofts Hardwareabteilung schätze, von herausragender Ästhetik waren ihre Produkte nie. Besonders in der Farbwahl zeugten sie zuweilen von einer vollkommenen Abwesenheit jeglichen Geschmacks, eine Eigenschaft, der auch die hervorragende “Sidewinder”-Reihe in den 1990er Jahren zum Opfer fiel. Doch zuweilen täuscht das Äußere, und so verbirgt sich hinter der Fassade aus olive-schwarzem Plastik einer der besten Joysticks, der je produziert wurde. Die mir damals absurd erscheinende Summe von 119 D-Mark erwies sich im Nachhinein als gute Investition, denn nach dem Abtragen einer zentimeterdicken Patina aus Staub und Schokoladenresten funktioniert das Gerät heute noch so reibungslos wie vor 15 Jahren. Nach einer guten Stunde im hervorragend detaillierten Steuerungskonfigurationsmenü, fliege ich meine neue Sidewinder (das Raumschiff) mit meinem alten Sidewinder (dem Joystick) in die Hangarwand und explodiere in einem mehr oder weniger spektakulären Feuerball.

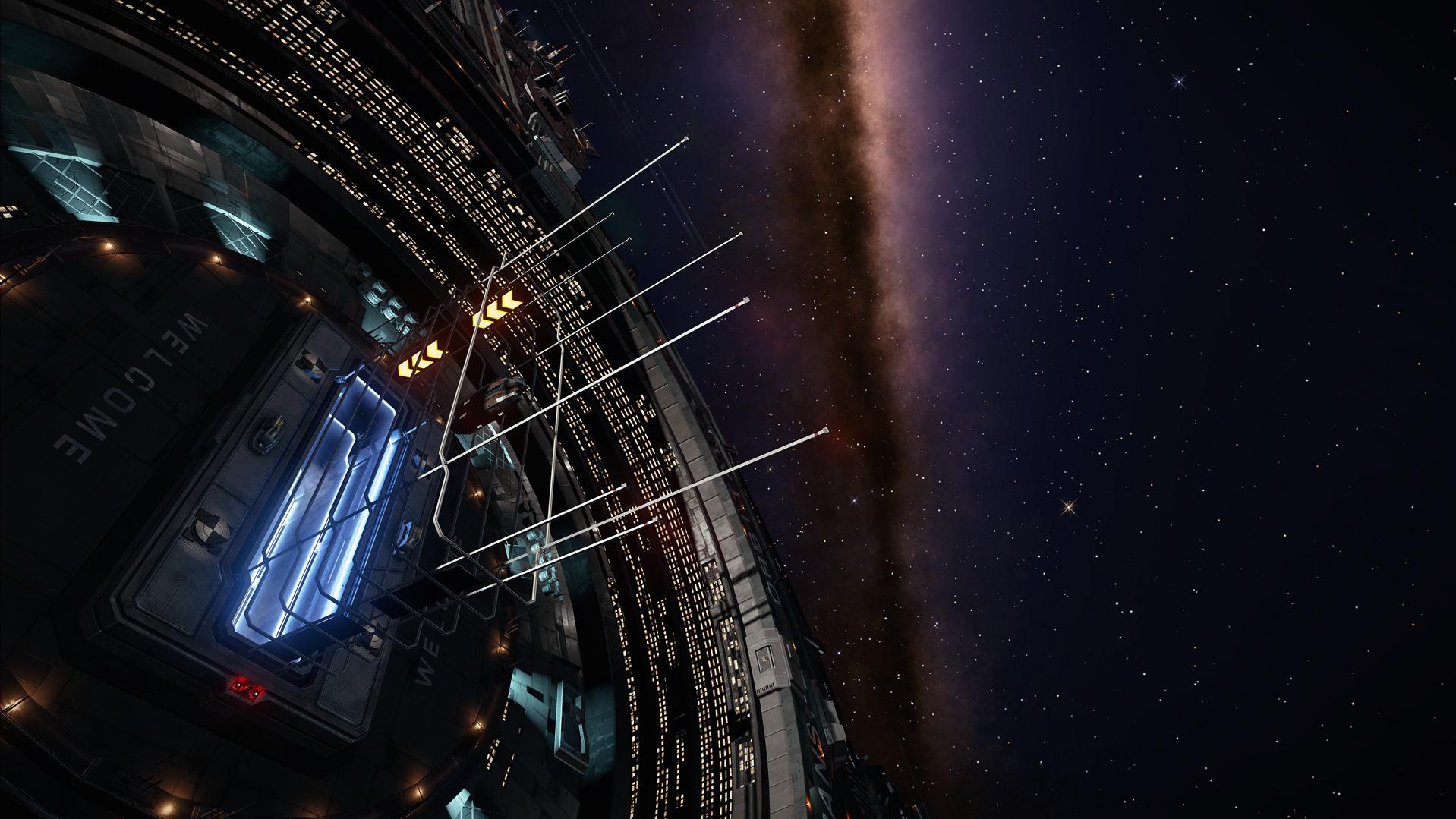

Zehn Minuten und ein paar korrekt justierte Achsen später, fühlt sich Elite: Dangerous zum ersten mal “richtig” an. Das Physikmodell ist ein brauchbarer Kompromiss zwischen Flugzeugen im Weltraum und ein bisschen Trägheit das Raumkämpfe fordernd, aber nicht frustrierend gestaltet. Zunächst jedoch macht es selbst das An- und Abdocken, das in vielen Spielen automatisch abläuft, zu einer echten Herausforderung.

Wer die Flugkontrollen meistert, der darf sich in der pseudorealistischen Nachbildung der Milchstraße mit mehr als 400 Milliarden Sternensystemen nach Herzenslust frei bewegen, Raumschiffe kaufen, Handel treiben und andere Raumschiffe abschießen. Eine Genrerevolution verspricht Elite: Dangerous allerdings nicht. Die meiste Zeit dreht man sich um die eigene Achse und verfolgt blinkende Punkte auf seinem Radar – daran ändert auch die Hochglanzpräsentation nur wenig. Spielsysteme wie Kopfgelder, Asteroiden-Bergbau, Verschiedene Fraktionen und die Kartierung unbekannter Planetensysteme bieten jedoch allerlei unterschiedliche Spielmöglichkeiten und nahezu endlose Spielzeit. Eine störende Kampagne gibt es nicht, lediglich etwas Hintergrundgeschichte, die dem Universum einen leichten Firefly-Anstrich verleiht und wohl hin und wieder mit größeren Ereignissen angefüttert wird. Wer mag kann sich also einer der verschiedenen Fraktionen anschließen und ein paar simple Aufträge erfüllen, die zumeist Warentransport oder Raumschiffabschuss fordern.

Während die Grafikengine ganz vortreffliche Planeten und wunderbar detaillierte Raumschiffhüllen (mit abplatzender Lackierung!) zeichnet, ist der Sound das eigentliche Highlight des Spieles. Puristen mögen auf die Gesetze der Physik oder Stanley Kubriks 2001 verweisen, doch das satte Knacken mit dem die Cockpitscheibe nach dem Auswurf eines Kühlkörpers schock-gefriert möge sie eines besseren belehren. Wenn Weltraum klingt, dann bitte genau so! Auch an anderen Stellen macht Elite: Dangerous vieles richtig, so werden etwa die Reisen zwischen verschiedenen Sternen- und Planetensystemen deutlich angenehmer kaschiert, als mit der üblichen Unsitte des Sprungtores. Kurzum: Das wichtigste Element eines Raumschiffspieles, der Weltraum, fühlt sich bei Elite *gut* an.

Einige Spielelemente fordern zudem die Spielerschaft zu kreativen Lösungen heraus, so etwa das Schmuggeln von gestohlenen Waren auf eine Raumstation unter kluger Ausnutzung diverser Spielsysteme wie Trägheit, Hitze und Stealth. Bei meinem Versuch, dieses Manöver nachzubilden scheitere ich jedoch abermals an der harten Virtualität der Stationswand. Die drei Achsen meines treuen Sidewinders genügen nicht, um das Schiff bei deaktiviertem Flugassistenten hinreichend stabil zu halten. Ein HOTAS muss her.

HOTAS, das bedeutet “hands on throttle and stick” und verweist auf zweiteilige Joystick-Schubregler-Kombinationen, mit denen nicht nur Raumkämpfe, sondern auch All(!)-Tags-Situationen wie das Docken an der Raumstation deutlich angenehmer und präziser zu bewältigen sind. Womit wir zur paradoxen Situation kommen, dass derlei Geräte auf dem Zubehörmarkt zu einer Rarität geworden sind. Außerhalb einer kleinen Gruppe an Flugsimulations-Enthusiasten gab es in den letzten 10 Jahren keine Zielgruppe, so dass sich die Elite-Community zwangsläufig auf die wenigen noch verbliebenen Anbieter und ihre zum Teil seit Jahrzehnten unveränderten Produkte stürzen. Die Preise für HOTAS-Systeme, selbst die von eher zweifelhafter Qualität, sind dementsprechend angestiegen und selbst alte Schätzchen aus dem letzten Jahrtausend werden bei Ebay für wahnwitzige Summen gehandelt. Eine perfekte Lösung, mit der sich die notwendigen sechs Achsen und etwa weitere 20 bis 25 Funktionen bequem steuern lassen und die gleichzeitig kein Loch in die Haushaltskasse reißt, gibt es derzeit nicht. Doch auch eine Kompromisslösung wie etwa dieses Gerät von Thrustmaster – pubertierend gebliebene dürfen an dieser Stelle kichern – bereichert Elite: Dangerous enorm.

Eine weitere Stunde im Konfigurationsmenü, dann voller Schub vorwärts, Silent Running und seitlich unter dem Buggeschütz des Zerstörers hinwegtauchen, das seine Zielaufschaltung verliert und dann am blinden Fleck volle Energie auf die Geschütze – Der Flugassistent ist was für Landratten! Elite ist ein Spiel, mit dem man sich die Anschaffung neuer Hardware mehr als rechtfertigen kann. Als nächstes vielleicht ein Head-Tracker?

Das alles klingt wie der feuchte Traum eines jeden Wing-Commander-Veteranen — mit einer Einschränkung: Elite: Dangerous wäre gerne ein MMO, ein Onlinerollenspiel, und, in gewissem Sinne, ist es auch eines. Die gesamte Galaxis mit ihrer unwahrscheinlich großen Anzahl von Sternsystemen findet auf einem Servercluster statt, der die Simulation der Zukunft reguliert: Warenströme, die direkt von den Aktionen aller Spielenden abhängen, koordinierte Handelszüge und Piratenüberfälle. Was wie die logische Online-Fortführung des alten Offline-Elite-Konzeptes anmutet, ist leider das größte Problem des Spieles. Das beginnt mit der üblichen Notwendigkeit einer permanenten Serververbindung, geht über deren Ausfall zum jeweils ungünstigstem Zeitpunkt bis hin zum umständlichen Login-Prozess und den extrem langsamen Patch-Downloads, die sich über Stunden hinziehen können. Dies verhindert selbstverständlich auch das Starten des Einzelspieler-Modus.

Gleichzeitig profitiert man als Spielender nur wenig von den Online-Features, denn in einem Spielfeld mit diesem Ausmaß ist das Zusammentreffen mit menschlichen Spielern bereits statistisch relativ unwahrscheinlich, auch wenn die Spielerschaft zumindest in den ersten Wochen recht nah beieinander starten wird. Begegnet man dann doch einmal anderen Pilotinnen und Piloten, so hat man sich wenig zu sagen, denn die Möglichkeiten zu Interaktion jenseits von gegenseitigem Beschuss sind begrenzt. Direkter Handel zwischen Spielern ist schwierig, übergeordnete Strukturen wie Spielerstationen, Auktionshäuser oder Gilden gibt es nicht – zumal die maximale Spieleranzahl pro Sternenystem engen Beschränkungen unterliegt. So muss man früher oder später damit rechnen, dass der eigene Frachter von gut ausgerüsteten und gelangweilten Spielerpiraten binnen Sekunden pulverisiert wird und die Versicherung einen kräftigen Prozentsatz des Wertes für die Schadensregulierung einstreicht.

Dass derlei dünne Multiplayer-Schichten verschiedene Spielegenres sehr bereichern können, wurde in den letzten Jahren an Beispielen wie Dark Souls oder Journey gezeigt. In Kombination mit der notwendigen Serververbindung empfinde ich sie in diesem Fall jedoch als wenig überzeugend. Zu allem Überfluss hat Frontier Developments auch andere Tugenden von MMOs übernommen. Jenseits des unsäglichen Free-To-Pay-Marktes ist mir lange kein Spiel mehr begegnet, das einen derart zähen Spielfortschritt pflegt. Raumschiffe wie Komponenten kosten ein vielfaches von dem, was man binnen zweier Abendstunden erwirtschaften kann. So muss man sich auf jene Art von Spielablauf einstellen, die man gemeinhin als “Grind” bezeichnet: Das tagelange Wiederholen ewiggleicher Prozeduren, um ein Zählwerk am Bildschirmrand ein wenig zu bewegen. Was tut man nicht alles für ein schickeres Raumschiff.

Das kann durchaus eine entspannende Angelegenheit sein. Den Weltraum zu leichten Elektroklängen zu durchstreifen hat beinahe etwas meditatives und lässt mich erahnen, was Menschen in die Arme von Euro Truck Simulator treibt — wie passend, dass das Cockpit der schweren Transportschiffe mit Spacelederimitat bezogen ist. Hin und wieder begegnete ich einer Sternenkonstellation, deren Schönheit mich für mehrere Minuten sprachlos werden lässt. Doch nach einigen Stunden des Vagabundierens fühlte ich mich sich eher ausgebremst und ausgeschlossen. Geldbeschaffung heißt die Devise, lange, lange bevor man mit den verschiedenen Raumschiffen, den hunderten Komponenten und möglichen Optionen wirklich experimentieren kann. Wer etwas Pech hat oder unvorsichtig fliegt, kann darüber hinaus einiges an Spielfortschritt in wenigen Sekunden wieder verlieren. Elite bleibt sich also treu und vieles an Elite: Dangerous ist genau jene Art von “retro”-Spieldesign, an der sich die Geschmäcker scheiden. Es ist ein komplexes, offenes und skrupelloses Spiel, im Positiven wie Negativen.

In diesem Sinne lässt sich Elite: Dangerous im aktuellen Zustand vielleicht eher als ein Rohbau, denn ein fertiges Spiel begreifen. Schon jetzt verspricht Frontier Developments zahlreiche Patches und Addons: Planetenlandungen, Entermanöver, galaxieumspannende Events und allerlei Verbesserungen für Bergbau und Spielerinteraktion. Falls die Update-reiche Betaphase Rückschlüsse auf die Zukunft zulässt, so dürfte das Spiel schnell an Komplexität und weiteren Inhalten gewinnen. Außerdem könnte die Spielerschaft selbst einiges dazu beitragen, Elite: Dangerous zu einem langfristig interessanten Projekt zu machen

Dass man Elite: Dangerous trotzdem als bestes Raumschiffspiel seit Jahrzehnten bezeichnen kann – ja muss – ist nicht nur fehlenden Konkurrenz zuzuschreiben. Elite: Dangerous ist stellenweise großartig und könnte mich restlos begeistern. Wäre da nicht die forcierte Langsamkeit des Weltraums: Zwanzig Spielstunden für das nächste Schiffsupgarade sind mir einfach zu viel. Aber vielleicht muss einfach nur ein Oculus Rift her? Damit soll Elite: Dangerous ja erst richtig perfekt werden.