Rehearsals and Returns: Der Traum, der kurz vorm Einschlafen kommt

Die ganze Geschichte ist etwas kompliziert. Sie beginnt, das heißt, ich möchte beginnen, mit diesen einsamen Nächten im Bett, mit dieser Traumparade von Gesichtern, die da manchmal auftaucht. Mir geht es jedenfalls so: Da liege ich nachts im Bett und spreche in Gedanken mit mir selbst. Nichts, was mich wach halten würde, nichts Großartiges, nur endlose Monologe, die so tun, als seien sie Dialoge, weil die Stimmen – während ich schon so halb träume – Gesichter bekommen. Gesichter von schon längst vergessenen Menschen, halb geliebt, vielleicht, oder nie gut genug kennengelernt, halb vergessen oder irgendwo am Rand des Weges abgestellt. Passiert.

Möglich, dass das eine Erfahrung ist, die jeder mal macht: Über verpasste Gelegenheiten, über unabgeschlossene Geschichten zu meditieren, nachts, wenn die Gedanken ziellos sind. Und weil das ja immer fast schon Träume sind, vermischt sich alles. Von außen drängen sich da auch diese ganzen Dinge aus dem Netzstream mit rein, die inspirierenden Zitate, die dieser eine Facebookfreund immer postet, die verlinkten Artikel, irgendwas mit Snowden und Putin, und den fünf abgefahrensten Typen, die jemals irgendwas irgendwie gemacht haben oder so. Da passiert es ganz schnell mal, dass diese eine erste Liebe das Gesicht von Yoko Ono bekommt, aber die Dialoge sich nicht großartig ändern.

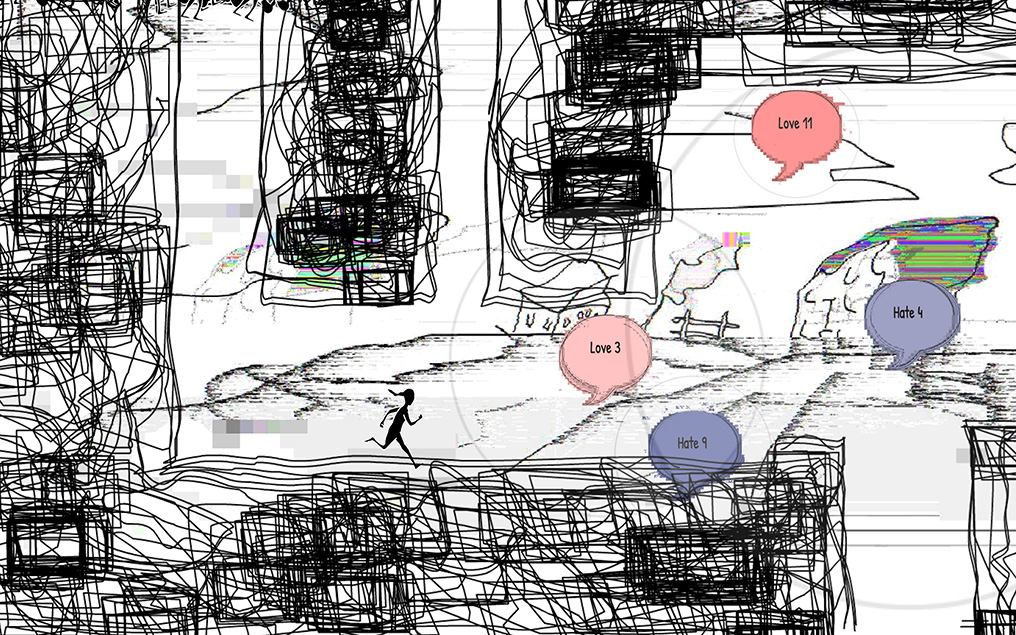

Im Prinzip steckt in „Rehearsals and Returns“ diese eine Frage: Was würdest du sagen, wenn niemand zuhört? Wenn es keine Konsequenzen gäbe? Was würdest du diesem einen Menschen sagen, dem du nie zurückgeschrieben hast? Was würdest du Hillary Clinton sagen, oder Dschingis Khan? Tatsächlich tut das Spiel eine Menge, um einen Schutzraum aufzubauen, ein Ort zu sein, an dem es nichts und niemanden gibt, der bewertet, was gesagt wird. Es gibt kein Punktesystem, keinen Bonus für besondere Freundlichkeit, keine richtigen und falschen Sätze, keine Bestrafung, keinen Tod – es gibt nur den Spieler und seine Vorstellung der Menschen, die er trifft.Alles ist comichaft, schemenhaft angelegt, stellenweise leicht ins glitchige gleitend – im Herzen ist das Spiel zwar ein Jump ‘n’ Run, aber rennen hilft auch nicht, schneller ans Ziel zu kommen, springen kann man nur an vorgegebenen Stellen, und, das betonen die Zwischentexte auch immer wieder: Fallen ist auch Fortschritt. Zwischendrin können Sätze eingesammelt werden, die man später zu den Figuren sagt, die man trifft – Sprechblasen, die liebevolle Sätze enthalten oder Hass. Nach jeder Runde gibt es ein paar neue Weisheiten zu Auswahl, berühmte Zitate. Alles lässt sich in den Begegnungen anbringen. Die wiederum unterliegen klaren Kategorien: Inner Circle (Freunde, Nachbarn, Lieben), der Outer Circle (berühmte Persönlichkeiten), die wiederum in Gegenwart und Vergangenheit gegliedert sind. Aber sobald man einmal losgelassen ist, verschwimmt alles – die unkonkrete Grafik, das Spiel völlig ohne äußeren Druck, der Schutzraum, in dem alles erlaubt ist, die leicht ätherische Musik, das alles macht Rehearsals and Returns eher zu einer Selbsterfahrung als einer Spielerfahrung. Man will ja ehrlich sein. Nicht dem Spiel gegenüber. Sich selbst.

„Heutzutage“, schreibt der Spieldesigner Peter Brinson auf seiner Website über das Spiel, „teilen wir alle unsere Gedanken über Social Media mit. Aber was würdest du sagen, wenn niemand zuhört?“ Das schiebt das Spiel sehr in die Medienkritikecke – diese ganze Privatsphäre-vs.-Keine Privatsphäre-Diskussion, das ist ein bisschen schade – wir erinnern uns: Die Gedanken driften kurz vor dem Einschlafen weg. Das ist die Ecke, in der die Poesie von Rehearsals and Returns liegt: Das nie Gesagte, das nie Erreichte, das nie Gedachte sagen, erreichen, denken, aber dann eben auch nicht ganz: Nur in einem ganz kleinen Traum. Nur in der schmalen Lücke zwischen geschlossenen Augen und dem ersten Traum sich selbst kleine Stückchen aus dem unendlichen Möglichkeitsraum zuflüstern. Nicht, weil es Konsequenzen hätte. Sondern vielleicht, um sich selbst ein bisschen klarer zu werden. „Denn von wem sollte ich auch träumen“, schrieb einmal Roland Barthes, „außer von mir selbst?“