The Deer God: Und täglich grüßt das Murmeltier

Spätestens seit Walt Disney im Jahr 1942 mit seiner Bambi-Verfilmung weltweit kullernden Kinderaugen Tränen in die Augen trieb, ist das Verhältnis zwischen Mensch und Reh weithin als belastet bekannt. Blutdürstende Jägersleut schießen sich durch Wald und Wiesen, nehmen dankend alles entgegen, was ihnen vor die Flinte läuft, nur um ihre unerklärliche Mordlust zu stillen. Einer vergleichbar ausgewogenen Darstellung eines uralten Konflikts bedient sich auch The Deer God.

Spätestens seit Walt Disney im Jahr 1942 mit seiner Bambi-Verfilmung weltweit kullernden Kinderaugen Tränen in die Augen trieb, ist das Verhältnis zwischen Mensch und Reh weithin als belastet bekannt. Blutdürstende Jägersleut schießen sich durch Wald und Wiesen, nehmen dankend alles entgegen, was ihnen vor die Flinte läuft, nur um ihre unerklärliche Mordlust zu stillen. Einer vergleichbar ausgewogenen Darstellung eines uralten Konflikts bedient sich auch The Deer God.

Nichts Böses ahnend und sich selbst nicht als solches erkennend, setzt der Protagonist zum tödlichen Schuss auf ein nahebei grasendes Reh an, nur um sich plötzlich in dessen Rolle wiederzufinden. Als Strafe für sein unmoralisches Verhalten wird er von einer gehörnten Gottheit dazu verdammt, auf vier Beinen die unwirtlichen Lande zu durchstreifen – stets bedroht von Nahrungsarmut, Raubtieren und nicht zuletzt seinen ehemaligen Kollegen. Auf einer langen Pilgerreise gilt es, Demut zu zeigen und Empathie zu entwickeln für das zuvor skrupellos ausgelöschte Leben.

Seltsamerweise geschieht das durch einen veritablen Amoklauf. Ist der stets wachsende Hirsch nicht damit ausgelastet, Hindernissen wie brennenden Büschen und Stachelgruben auszuweichen, wütet er durch’s Dickicht, rammt, tritt, brennt dabei alles nieder, was ihm in die Quere kommt – und wird dafür belohnt. Vorausgesetzt jedenfalls, er wählt die richtigen Kontrahenten aus. Das spieleigene Moralsystem bewertet, wen der Protagonist tötet und ob er sich damit regelkonform verhält, oder nicht. Greift er etwa Seevögel, Hasen, Murmeltiere und – logisch – seinesgleichen an, füllt sich die rote Leiste auf der Karmaskala. Attackiert er hingegen Raubvögel und -katzen, Spinnen und Affen, so wird das als moralisch einwandfrei ausgelegt und entsprechend bewertet.

Zwar erscheint die Differenzierung zwischen potenziellen Fressfeinden und schwächeren Tieren plausibel, jedoch nicht immer konsequent. Inwieweit etwa Fledermäuse dem späterhin stattlichen Hirsch gefährlich werden könnten, erschließt sich nicht. Auch, weshalb der Jäger für sein scheinbar willkürliches Morden bestraft wird, der Hirsch hingegen belohnt, bleibt über den gesamten Spielverlauf hinweg ein Rätsel – zumal letzterer nach und nach Fähigkeiten erwirbt, die es ihm erlauben, aggressive Gegner gewaltlos zurückzudrängen oder ihnen auszuweichen.

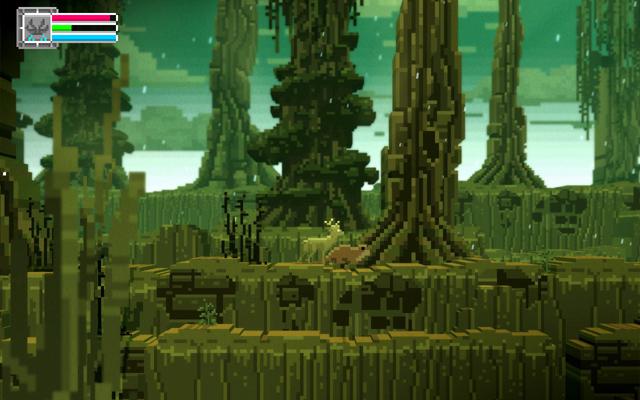

Ähnlich undurchdacht wirkt auch das Leveldesign. Die prozedural generierten Landschaften mit ihren variierenden Bewüchsen, Lichtstimmungen und Wetterlagen sind wunderbar anzusehen, wiederholen sich aber gelegentlich dergestalt, dass man sich kurz aufeinanderfolgend dreimal vor dem gleichen Hexenhäuschen wiederfindet. Überhaupt erscheint es kurios, den wenigen Menschen vor Ort immer wieder zu begegnen – solange, bis die zufällig erzeugte Landschaft jenen Gegenstand ausspuckt, den die alleinerziehende Mutter in Not oder der alte Eremit dringend benötigt. Nach einer Weile fühlt sich The Deer God daher wie ein déjà-vu an. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die ständigen Reinkarnationen: Unterliegt der Hirsch im Kampf oder fällt in tödliche Stacheln, wird er als Junges neugeboren. Hirschkühe, mit denen der erwachsene Protagonist Nachkommen zeugt, dienen hierbei als Speicherpunkte mit denen ein erneutes Durchqueren der bisher zurückgelegten Strecke vermieden werden kann.

Der dysfunktionale Zufallsgenerator allerdings erweckt den gegenteiligen Eindruck, dupliziert er doch scheinbar ganze Levelpassagen und tauscht lediglich Details wie die Anzahl der Gegner oder auch der Büsche aus, an denen sich der Protagonistin hin und wieder laben muss, um seinen Hunger zu stillen. So erzeugt lediglich das sich beständig füllende Inventar und Fähigkeitenverzeichnis überhaupt einen Eindruck von Fortschritt und Veränderung. Unter Sträuchern versteckte Gegenstände können etwa durch ein kurzzeitiges Erhöhen von Angriffs- oder Sprungkraft die ebenfalls zufällig eintretenden Bosskämpfe signifikant erleichtern – ebenso Spezialattacken, die durch Begegnungen mit alten Hirschen oder das Lösen einfachster Schieberätsel erlernt werden können. Hat man erst ein kleines Repertoire dieser hilfreichen Extras gesammelt, geht vieles leichter von der Hand und es stellt sich ein Flow ein, der kurz über die sich nur marginal verändernde Umgebung hinwegzutäuschen vermag.

Nur endet dieses schöne Gefühl des Schwebens mit dem unvermeidbar folgenden, tiefen Fall, und der beschwerliche Teil der Reise als träges und verwundbares Rehkitz beginnt von vorn. Und das auch im Rahmen des Online-Mehrspielermodus, in dem zwei nur anfänglich quietschfidele Hirsche gemeinsam durch die Lande hüpfen. Am Ende habe ich in drei Spielstunden 61 Sonnaufgänge gesehen, 26044,2m zurückgelegt und eine nicht näher präzisierte Menge Blut vergossen. Versprochen wurde mir eine Reise, die meine Religiosität und meine Fähigkeiten auf den Prüfstand stellen sollte. Letztlich war es meine Geduld, die am stärksten strapaziert wurde. Wenn mich The Deer God auch nur eines gelehrt hat, dann wohl, dass Menschen wie Tiere Soziopathen sein können. Immerhin: Dieser reflexive Mehrwert ging Bambi damals ab.

Nur endet dieses schöne Gefühl des Schwebens mit dem unvermeidbar folgenden, tiefen Fall, und der beschwerliche Teil der Reise als träges und verwundbares Rehkitz beginnt von vorn. Und das auch im Rahmen des Online-Mehrspielermodus, in dem zwei nur anfänglich quietschfidele Hirsche gemeinsam durch die Lande hüpfen. Am Ende habe ich in drei Spielstunden 61 Sonnaufgänge gesehen, 26044,2m zurückgelegt und eine nicht näher präzisierte Menge Blut vergossen. Versprochen wurde mir eine Reise, die meine Religiosität und meine Fähigkeiten auf den Prüfstand stellen sollte. Letztlich war es meine Geduld, die am stärksten strapaziert wurde. Wenn mich The Deer God auch nur eines gelehrt hat, dann wohl, dass Menschen wie Tiere Soziopathen sein können. Immerhin: Dieser reflexive Mehrwert ging Bambi damals ab.