Lesen sie die Packungsbeilage oder fragen sie ihren Arzt oder Spieleblogger.

Eigentlich verabscheue ich Puzzlespiele. Meist ist es nicht ihre Schuld, es ist meine. Ich bin ganz einfach unfassbar schlecht darin, zu einem gegebenen Problem die einzige Lösung zu finden. Alles, was über Sudoku hinausgeht, überfordert mich. Es gibt nur ein einziges Puzzlespiel, zu dem ich bisher Zugang gefunden habe: SpaceChem, das ich bis heute noch manchmal starte, um die richtig schweren Level anzustarren, an denen ich letztendlich dann doch gescheitert bin. Und dazu gesellt sich jetzt Big Pharma.

In Big Pharma vom britischen Entwickler Tim Wicksteed leitet man, es ist nicht schwer zu erraten, einen Arzneimittelkonzern. Man importiert Wirkstoffe, die man über mehr oder weniger lange Produktionsstraßen schickt, um sie am Ende als Tabletten, Injektionen oder Salben zu verkaufen. Mit genau diesen Produktionsstraßen beschäftigt man sich den größten Teil des Spiels. Um aus einer zerstoßenen Blume ein Mittel gegen Kopfschmerzen zu machen, muss sie vorher einige Maschinen passieren. Von einer Maschine zur nächsten transportiert man seine Produkte automatisiert mit Förderbändern. Der Aufbau unterliegt simplen Regeln und funktioniert bis auf ein paar Aussetzer bei der Ausrichtung der Förderbänder intuitiv und schnell. All das wäre kein Problem, stünden einem unendlich viel Geld und Platz zur Verfügung.

Wie bei SpaceChem gibt es in Big Pharma keine einzelne, gesuchte Lösung zu einem Problem. Es gibt sehr viele Lösungen: Einfache und komplexe, offensichtliche und weit hergeholte, effiziente und weniger effiziente. Der Aufbau und Betrieb der Maschinen kostet Geld, eine Erweiterung der Fläche auch, dennoch soll das Medikament am Ende möglichst großen Gewinn erzielen. Mit seiner ersten, einfachen Produktionsstraße kann man sich kurz zufrieden geben, bevor man mit Optimieren anfängt. Und dann muss man sich langsam nicht nur um dieses eine Medikament Gedanken machen, sondern um den ganzen Konzern.

Mit dem Spieler konkurrieren immer einige andere Unternehmen, die unter den gleichen Bedingungen wirtschaften müssen. Man muss sich beim Bau seiner Maschinen auch überlegen, wie viel Gewinn die Produkte am Ende potenziell abwerfen. Oft kann man platzsparender produzieren, indem man auf ein wenig Gewinn verzichtet – oder umgekehrt. Ob es den Tausch wert ist, hängt von vielen Faktoren ab: Wie groß ist die Nachfrage nach einem Medikament, wie gut wird der Markt schon von der Konkurrenz bedient, wie billig kann man die Rohstoffe einkaufen und welche Jahreszeit haben wir gerade? Die Zusammenhänge sind komplexer als es der erste Eindruck der langweilig-niedlichen Aufmachung vermuten lässt, aber alles ergibt Sinn und wird kompakt und übersichtlich präsentiert.

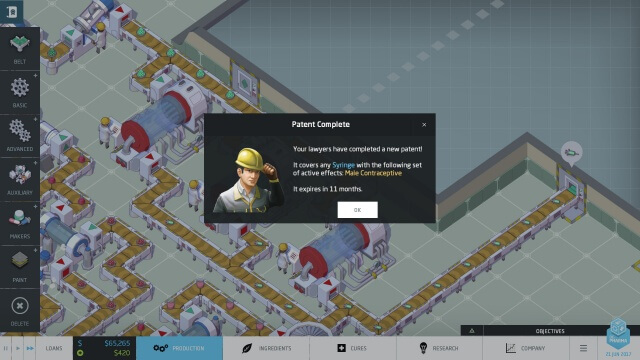

Natürlich steht bei der Thematik auch immer die Frage im Raum, ob man ein “guter” Mensch sein möchte. Die meisten Nebenwirkungen kann man eliminieren, aber oft wird die Produktion dadurch so teuer, dass es sich nicht lohnt. Manchmal übertrumpft man die Konkurrenz indem man den Markt mit billigeren, schlechteren Produkten flutet. Wenn man besonders schlau sein will, kann man auch den Versuch starten, sich das Patent auf ein Konkurrenzprodukt zu sichern. Und sollten die anderen Unternehmen einem mit dem Patent zuvorkommen, kann man seine Produktion für einige Jahre einstellen oder dem Medikament kurzerhand eine Nebenwirkung hinzufügen, um das Patent zu umgehen.

Viel öfter als ich gehofft hatte, erwische ich mich dabei, wie ich die Spielwelt zu einem schlechteren Ort mache, weil es das Spiel einfordert. Mit seinen immer höher gesteckten Zielen verlangt es einem zuerst ab, seine Maschinen effizienter zu bauen, dann das Unternehmen effizienter zu leiten und, wenn das nicht mehr ausreicht, kranken Menschen effizienter das Geld aus der Tasche zu ziehen. Big Pharma ist ein kurzweiliges Puzzlespiel, verpackt in einer bösen Wirtschaftssimulation. Aber vielleicht kann es auch einfach keine freundlichen Wirtschaftssimlationen geben.