Open Worlds oder: die Treppe am Ende des Ozeans

Einen der beeindruckendsten und gleichzeitig einschüchternsten Momente meiner Videospielerfahrung erlebte ich vor einigen Jahren, als ich aus einem unterirdischen Bunker steigend zum ersten Mal in die strahlende Sonne und in die noch verstrahltere Ödnis des atomar verseuchten Washington D.C. blickte. Aus der Isolation heraus in die riesige Welt, ohne einen blassen Schimmer, wohin ich zuerst gehen sollte. Ein Moment, der haften geblieben ist, weil er so perfekt das Gefühl einfing, wie es wohl sein muss, wenn einem eine ganze Welt zu Füßen gelegt wird. Die vollkommene Freiheit in einem Videospiel — Fallout 3 bot sie letzten Endes leider nicht, trotz dieses so vielversprechenden Augenblicks. Dass dieses nicht gehaltene Versprechen dabei gar kein so großes Ärgernis war, mag damit zusammenhängen, dass wir insgeheim alle kleine Zauberer sind, geschult in der hohen Kunst der Selbstillusion. Darum fühlte sich der erste Schritt heraus aus der Vault 101 und hinein in den nuklearen Winter auch so magisch und viel gewaltiger an, als er letztlich sein konnte. Fallouts Offenheit war ein Mythos, an den ich für viele Spielstunden glaubte. Die offene Spielwelt, sie war in Wahrheit jedoch nicht mehr als die bloße Projektionsfläche meines verschlossenen Geistes.

Der eigentliche Grund, weshalb sie dennoch funktionierte, war dabei ein ganz simpler: Statt mich augenblicklich ein riesiges Areal erkunden zu lassen, lernte ich zunächst die beklemmende Enge eines Schutzbunkers kennen, eine ganz kleine eigene Welt in einer viel größeren. Es war, als lege ich mit dem Austritt zentnerschwere Ketten ab, als sei diese verdorrte und verseuchte Erde da draußen das Paradies, nach dem ich mein Leben lang gesucht hatte. Schließlich wurde ich in dem Bunker nicht nur geboren, ich wuchs in ihm zu einem erwachsenen Menschen heran und ließ dann Hab und Gut darin zurück, weil ich wusste, dass das hier nicht alles gewesen sein kann. Es war nicht nur narrativ eine gelungene Spieleröffnung, es war vor allem perfekt auf das Open World-Konzept zugeschnitten, da erst die anfängliche Enge die Wahrnehmung für die spätere Weite der Spielumgebung ermöglichte und mich über manch willkürlich wirkende Begrenzung der Bewegungsfreiheit hinwegsehen ließ.

Fallout 3 hat also geschickt meine Sinne getäuscht, aber nur mit den besten Absichten. Technische und kreative Engpässe sollten nicht mein Erlebnis trüben, wohlwissend, dass die Möglichkeiten für die Entwickler nicht unerschöpflich sind, mussten meine Optionen im Spiel jedoch genau so wirken. Es ist ein wenig diese “vom Tellerwäscher zum Millionär”-Geschichte, mit der dieses und ähnliche Spiele gerne operieren, weil man um die eigenen Limitierungen Bescheid weiß. Die Welt steht dem Spieler offen, aber dann eben doch nicht gleich die ganze und schon gar nicht von Anfang an. Klein anfangen, groß rauskommen. Nur wer hart an sich arbeitet, bringt es schließlich zu etwas im Leben. Viele Open World-Spiele halten sich an diese Maxime und schaffen so künstliche Barrieren, die den Spieler vom Betreten eines Weges oder Gebietes abhalten sollen, damit er nicht zu schnell alles entdeckt hat. Da benötigt man dann einen Schlüssel für eine Tür, den man erst später finden kann, dort stehen vielleicht dicke Monster rum, die einen anfangs noch mit einem Hieb die Eingeweide an die Decke klatschen und nur durch bessere Ausrüstung oder Stufenanstiege für die eigene Spielfigur zu bezwingen sind. Oder man bindet abgelegene Gebiete an einen bestimmten Auftrag, der zunächst erfüllt werden muss. Es ist fast beängstigend, wie sehr sich Virtualität und Realität an dieser Stelle die Klinke in die Hand geben, schließlich hat unsere Wirklichkeit ganz ähnliche Methoden, um unser Vorankommen im Leben zumindest zu erschweren. So wie viele Spiele mit offener Welt den Werdegang der Spielfigur schon bei der Charaktererstellung definieren, so ist auch unser Leben nach wie vor stark davon geprägt, aus welchen Verhältnissen wir kommen und welche Mittel uns zur Verfügung gestellt werden. Oder auch einfach, welchen Vornamen unsere Eltern damals für total dufte hielten, unser Lehrer aber nicht. Dass man aber theoretisch alles sehen und alles werden kann, ist eine schöne Parallele und eine gelungene Motivation, um im Spiel wie auch in der Wirklichkeit nicht einfach aufzugeben.

Nun könnte man natürlich argumentieren, dass sich die Idee der offenen Spielwelt allein auf den Aspekt des freien Kartendesigns beschränke und die Entwicklung des Avatars auf einem anderen Blatt stehe, jedoch sind beide Faktoren untrennbar miteinander verknüpft. Die Art, wie wir spielen, bestimmt auch, wie wir die Spielwelt wahrnehmen und erleben, welche Orte wir bereisen können und welche uns für immer verschlossen bleiben. Die Erfahrung zeigt, dass hierbei weniger oft mehr sein kann, da man sonst sowohl in der virtuellen wie auch in der wirklichen Welt Gefahr läuft, aus seiner schönen Illusion gerissen zu werden. All die Ungereimtheiten und Widersprüche, die sich auftun, sobald man vom vorhergesehenen Weg abkommt, können die so behutsam aufgebaute Stimmung auch rasch wieder ruinieren, so wie Kanye West jede Awardshow den Bach runtergehen lässt.

Meinen persönlichen Kanye-Moment erlebte ich bei Fallout 3, als ich zu einem Jungen namens Bryan Wilks zurückkehrte, den ich nach knapp neun Monaten vergangener Ingame-Zeit in einer Sicherheitszelle zurückgelassen hatte, die ihn vor feuerspuckenden Riesenameisen schützen sollte. Ich hatte ihm einst versprochen, nach seinem Vater zu suchen, so wie ich auch ursprünglich mal den Bunker verlassen hatte, um nach meinem eigenen abgehauenen Erzeuger Ausschau zu halten. Väter in der postnuklearen Apokalypse sind eben auch keinen Deut besser, von den fehlenden Unterhaltszahlungen will ich gar nicht erst anfangen! Die Illusion einer lebendigen und offenen Welt verpuffte, weil sie ohne meine Präsenz einfach inne hielt. Auf einmal wurde offensichtlich, was die große Schwäche vieler Open World-Titel ist: Sie eignen sich nicht, um eine Geschichte zu erzählen.

Ob nun in Tamriel, New Vegas oder auf den Inseln aus Far Cry 3, die bestimmt auch ganz fetzige Namen hatten: Überall bleibt die Zeit stehen. Ein Drache greift einen Wachturm an, ich gehe erst einmal Schmetterlinge fangen und komme bestimmt später wieder. Der arme Bryan sitzt ohne Nahrung und Schlafmöglichkeit ein Dreivierteljahr in einer metallischen Litfaßsäule, weil ich lieber den Kammerjäger in einer Roboterfabrik gemimt habe. Und auch wenn ich ja eigentlich meine entführten Freunde aus den Fängen von Psycho-Vaas befreien wollte, war es doch irgendwie verlockender, vorerst mit einem Flammenwerfer eine Drogenplantage samt deren Betreiber abzufackeln. So gesehen sind Open World-Games selten mehr als ein Trainingslager für Hardcore-Prokrastinaten, die sich lieber in Nebensächlichkeiten verlieren, als ihrer höheren Bestimmung Folge zu leisten. Eine Dramaturgie ist so nur schwer aufzubauen, ein roter Faden oftmals mit der ersten „Töte 10 Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröten und bringe mir ihre Eier“-Nebenquest zerschnitten. In GTA IV ruft Roman wenigstens noch ab und zu an, um mich während einer belanglosen Partie Darts daran zu erinnern, dass er gerade von irgendwelchen Kredithaien verprügelt wird. Halt durch, Roman, nur noch die Doppel-9 treffen, dann mache ich mich los! Dieses Mal wirklich!

Schöner ist da schon der Ansatz, den ich in Dark Souls wirklich zu schätzen gelernt habe. Hier kann der Spieler nur erahnen, wie groß die Spielwelt ist und wie die einzelnen Abschnitte miteinander verwoben sind. Es gibt keine Karte, kein Quest-Tagebuch, keine Wegweiser. Nur wer genau hinsieht und –hört, hat hier die Möglichkeit, voran zu kommen. Zudem wurde ich zu keiner Zeit mit bedeutungslosen Nebenschauplätzen aufgehalten und spürte permanent die Bedrohung durch meine Umwelt, die nicht einmal von einer Pause-Funktion unterbrochen werden konnte.

Environmental Storytelling statt wegklickbarer Dialoge, wie es hier angewandt wird, ist in meinen Augen der Königsweg, um dem Spieler eine offene Welt glaubhaft vorgaukeln zu können. Die Grenzen der Spielwelt nicht schon beim bloßen Blick auf eine Karte aufgezeigt zu bekommen, hält die Spannung aufrecht, die bei den meisten Titeln mit vergleichbarem Konzept leider völlig verloren geht. Zudem profitiert Dark Souls von seinem Fantasy-Setting, da es ihm dabei hilft, etwaige Logikbrüche oder sonstige Abweichungen zu einer bekannteren Szenerie, wie beispielsweise den Realplätzen nachempfundenen Städten der GTA-Reihe, eher verschleiern zu können. Letztere hat auf jeden Fall ein ziemliches Problem mit der demografischen Zusammensetzung seiner Bevölkerung, zumindest, wenn man Kinder als unerlässlichen Bestandteil einer Gesellschaft ansieht. Aus geschmacklichen Gründen ist es sicher keine verkehrte Wahl, Mütter mit Kinderwagen nicht leichtsinnig durch Los Santos promenieren zu lassen, aber die Renten würde ich ohne Nachfolgegeneration gewiss nicht als sicher bezeichnen.

Natürlich leidet auch die Welt von Dark Souls unter den gängigen Einschränkungen und Fehlinterpretationen des Open World-Prinzips, aber es verläuft sich nicht in dem spielerischen Klischee des ständigen Belohnungszwangs. Es ist ein Abenteuer, welches sich traut, meine Neugierde und Entscheidungen auch einmal zu bestrafen. Verpasse ich hier das Fenster, etwas Notwendiges zu tun, bleibt es nicht selten für den Rest des Spiels verschlossen. Durch diese konsequente Präsentation schafft es ausgerechnet ein Spiel, das sich meines Wissens nie wirklich mit dem Open World-Aspekt gebrüstet hat, mir das Gefühl einer glaubhaft zusammenhängenden und frei begehbaren Spielwelt zu vermitteln. Dies ist meine aufrichtige Überzeugung, auch wenn Kanye vielleicht meint, dass Minecraft diese Auszeichnung viel mehr verdient hätte.

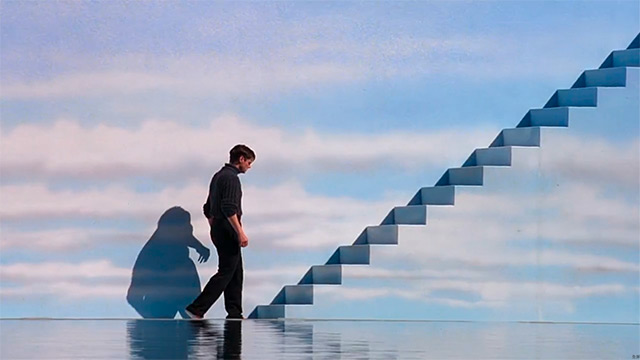

Somit beschleicht mich letztlich die Erkenntnis, dass das Gefühl von Freiheit und Raum nicht zwingend mit tatsächlicher Freiheit und ausufernder Weite gleichgesetzt werden muss. Wichtig ist am Ende nur, ob ein Spiel es schafft, das Bedürfnis des Spielers nach Selbsttäuschung zu befriedigen. Es muss ihm genügend Optionen bieten, eigene Prioritäten setzen zu können, diese aber sparsam genug sähen, damit er sich nicht in ihnen verliert und wichtige Handlungsstränge aus seinem Blickfeld geraten. Es sollte ihm glaubhaft versichert werden, er habe seine Geschicke selbst in der Hand, während man sein Handeln jedoch bewusst in bestimmte Bahnen lenkt, um ihm am Ende eben doch den Abspann des Spiels präsentieren zu können. Ganz genau so, wie man den kleinen Kevins und Chantals dieses Landes zum Schulbeginn noch versichert, dass sie am Ende Astronaut oder Tierärztin werden können, sie in Wahrheit aber auf ein Leben an der Netto-Kasse oder bei Mc Cut vorbereitet. Open World-Games machen aus dem Spieler praktisch eine Art Truman Burbank, der wie in Peter Weirs „Die Truman Show“ in einer nur für ihn geschaffenen, künstlichen Welt ein mutmaßlich selbstbestimmtes Leben führt, dessen Handlungs- und Bewegungsabläufe jedoch dem maßgeschneiderten Skript der Macher jener TV-Show folgen, deren unfreiwillige Hauptfigur er ist. Nur eben mit dem Unterschied, dass man sich als Spieler aus freien Stücken so derart täuschen lässt.

Schließlich wird nur derjenige glücklich, der sich selbst belügen kann — das weiß Kanye und das weiß auch Bryan Wilks, der nach wie vor in seiner Zelle bei den Riesenameisen sitzt und fest damit rechnet, dass ich ihn wieder mit seinem Vater vereine. Sorry, Bryan.