Zum Zeitpunkt der ersten Idee wäre Owlboy seiner Zeit voraus gewesen.

Jetzt ist es da und es ist gut, dass nicht gehudelt wurde.

Es mag ja sein, dass der Wille zählt. Für Otus, den Helden im sehnlich erwarteten Metroidvania Owlboy ist diese Binsenweisheit trotzdem eher ein Schlag ins Gesicht. Denn der kleine, stumme Eule-Mensch-Hybrid meint es sichtlich gut, ist dann aber letztlich doch immer wieder eine Enttäuschung für seine Umwelt. Und das gerade weil er, als einer der „Owls“, zu Großem berufen ist und in einer Welt aus schwebenden Landmassen für Recht und Sicherheit sorgen soll.

Entstanden ist die Idee zu Owlboy in einer Zeit, als Nintendo die Wii ankündigte und ein junger Norweger mit dem klingenden Namen Simon Stafsnes Anderson erkannte, dass digitale Retro-Optik bald wieder ein Ding sein könnte. Recht sollte er behalten. Aber man möchte fast meinen, dass da ein Hauch von Autobiographie in Otus’ Geschichte zu finden ist. Denn trotz des präzisen Riechers für Zeitgeist, Spielezukunft, Schüttladungen voller Energie und gutem Willen wurde das von Anderson eilig gegründete D-Pad Studio überholt wie ein Pferdefuhrwerk auf der A7.

Die 2006 noch innovative Idee eines pixeligen Adventures im Stil von Klassikern wie Metroid und Castlevania ist 2016 ein lieb gewonnener alter Hut. Aber der enorme Aufwand hinter Owlboy zwang das fünfköpfige Team wieder und wieder zu Verschiebungen der Veröffentlichung und so sind die meisten Wiis heute eingemottet. Und trotzdem freuen sich Indie-Fans rund um den Globus, dass es jetzt endlich so weit ist.

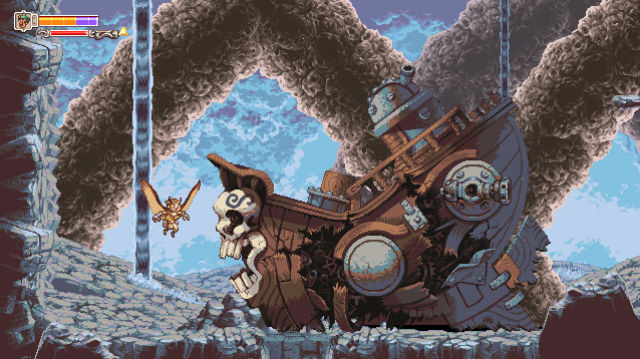

Ganz so wie seine Entwickler kehrt Eulenjunge Otus nach nervenzehrenden Abenteuern in fallenbespickten Ruinen immer wieder an die Oberfläche zurück, um zu erkennen, dass die Welt sich weiterbewegt hat und die Luftschiff-Piraten in ihrer Jagd auf mächtige Artefakte weiterhin Kurs halten. Und Luftschiff-Piraten sind natürlich eine norwegische Metapher für seelenlose AAA-Studios auf rücksichtslosem Weg zum nächsten gigantischen Release. Aber obwohl Otus immer ein bisschen zu langsam zu sein scheint und kaum jemand den Helden in ihm sieht, der er eigentlich ist, ist er einer der schrulligsten und liebenswürdigsten Spiele-Charaktere seit langem. Und seine Geschichte ist – eher unüblich für das Genre – eine, die tatsächlich fesselt und bis zum Schluss interessiert. Da darf dann schon einmal die Steuerung etwas holpern und in den zum Schluss hin boshaft schwierigen Boss-Kämpfen am Nervenkorsett nagen. Die Frusttoleranz erlebt dank all der Sympathie für Spielwelt und Charaktere ein ausreichendes Hoch, um den Controller im entscheidenden Moment nicht in den Bildschirm zu donnern. Und dann ist da ja noch diese Musik, die so präzise geigt und klimpert und damit ganz klar mitentscheidet, wann die Spannung steigt und wo das Herz aufgeht.

Über so lange Zeit schleppt Otus seine flügellosen Freunde in die gefährlichsten Ecken der Welt, um mit ihrer Hilfe dem Bösen Einhalt zu gebieten und alles wieder in Ordnung zu bringen. Und allzu lange nimmt niemand Notiz von seinen Leistungen. Jetzt ist es für Simon Stafsnes Anderson und sein Studio an der Zeit, an die Oberfläche zurückzukehren und das Lob einzuheimsen, das sie sich zweifelsfrei verdient haben.