Molotow-Cocktails im Digitalsandkasten – Wie politisch sind Spiele?

Dieser Beitrag ist ursprünglich für den Sammelband Contact – Conflict – Combat erschienen. Dann wurde er aktualisiert, um in der aktuellen WASD abgedruckt zu werden. Wurde er aber dann aber nicht, denn der Platzmangel in diesem Holzmedium führt immer wieder dazu, dass der Herr Herausgeber kurz vor Druck seinen eigenen Artikel rauswerfen muss. Doch dank Superlevel werden seine wirren Ideen, fahrigen Gedanken und porösen Argumentationsketten jetzt der größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das kleine Städtchen „Beetlebum“ schmiegt sich an einen malerischen Berghang, der in mühevoller Klickarbeit im Editor des Städtebausimulators City Life Deluxe aufgetürmt wurde. 1.500 Einwohner leben und arbeiten in dem Ort mit dem seltsamen Namen. Das sind nicht viele, aber die Grundsteinlegung ist auch gerade einmal eine Viertelstunde her. In Beetlebum steppt nicht der Bär, das Entertainmentangebot beschränkt sich auf zwei Cafés und eine Handvoll Restaurants, aber was nicht ist, kann ja noch werden: Gerade hat die allmächtige Stadtverwaltung die Eröffnung einer Konzerthalle angeordnet. Die Stadtentwicklung verläuft dynamisch, es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis das verschlafene Nest zu einer Metropole von Weltrang wächst.

Doch dann passiert Sonderbares: Im Sekundentakt pflastern Nachrichtenfenster den Bildschirm zu, Hektik kommt auf. Meldungen über Straßenschlachten machen die Runde. Straßenschlachten? Hier? Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Hier?! Im gottverlassenen Beetlebum?! Schlipsträger prügeln sich mit Studenten! Trendsetter gehen auf Tagelöhner los! Die Bevölkerung beginnt, Beetlebum fluchtartig zu verlassen, schon fliegen die ersten Molotow-Cocktails. In dem verschlafenen Ort herrscht plötzlich eine Stimmung wie in Kreuzberg am 1. Mai.

Was ist überhaupt passiert? Das Handbuch des Spiels klärt auf:

„Bevölkerungsgruppen, die sich diametral gegenüberstehen, sind verfeindet, d.h. ihre Wertvorstellungen und Lebensweisen unterschieden sich extrem voneinander. Diese Bevölkerungsgruppen wollen in City Life Deluxe nicht zusammenleben.“

Es sind also die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die in City Life Deluxe eine Rolle spielen und das soziale Gefüge Beetlebums zum Kippen gebracht haben. Wikipedia empfiehlt deswegen, „Pufferzonen“ zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufzubauen. Und so beginnt der Umbau von Beetlebum: Die Konzerthalle muss an den Stadtrand umziehen, die Studentenklitschen werden abgerissen und durch mondäne Latte-Macchiato-Cafés mit Ledersitzen ersetzt. Aus dem einstigen Studentenparadies wird ein Wohlfühlghetto für Schlipsträger. Die ursprüngliche Bevölkerung verschwindet durch sanften Druck und zieh um. Bald herrscht in Beetlebum wieder Ruhe.

Simulierte Konflikte

Gentrifizierung ist ein Begriff, der früher fast ausschließlich in sozial-geografischen und soziologischen Lehrbüchern vorkam, mittlerweile jedoch auch in Lokalzeitungen und auf politischen Flugblättern auftaucht, vor allem in Großstädten wie Hamburg, München oder Berlin. Ursprünglich wurde der Begriff Gentrifizierung von der jüdischen Emigrantin Ruth Glass entwickelt. Die Geografin untersuchte 1963 den Londoner Stadtteil Islington, ein Armenviertel, dessen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg wie ausgewechselt war und in dem sich plötzlich die wohlhabende Mittelschicht angesiedelt hatte. Die ehemaligen Bruchbuden wurden zu Villen saniert, die ursprüngliche Bevölkerung in die Außenbezirke verdrängt. Das Wort „Gentrification“ leitete Ruth Glass von „landed gentry“ ab, die Bezeichnung für den niederen Adel.

Gentrifizierung führt zu Konflikten: In Berlin werden im Kampf gegen die Gentrifizierung Cafés zertrümmert, Schwaben gedisst, Autos angezündet. Auch in Bekennerschreiben der terroristischen Organisation „Militante Gruppe“ war von Gentrifizierung die Rede. Es ist also eine kontroverse und politische Frage, die City Life Deluxe aufgreift: Letztlich geht es darum, wer wo leben soll, wohin sich Stadtviertel entwickeln und wer von diesen Veränderungen profitiert.

Wahrscheinlich haben die Programmierer von City Life Deluxe gar nichts gegen biertrinkende Studenten in der Innenstadt, vielleicht waren sie selbst einmal welche. Wahrscheinlich war Streit zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen für sie nur ein Feature, um das Spiel interessanter zu machen und im Übrigen gibt es in dem Spiel viele Möglichkeiten, Zoff unter der Bevölkerung zu verhindern, etwa indem man Parks anlegt. Die Macher wollten wohl nur ein interessantes Spiel abliefern und kein Statement zu politischen Stadtplanungsdebatten. Trotzdem macht es Sinn, darüber nachzudenken, was uns dieses Spiel sagen möchte und den Inhalt kritisch zu hinterfragen. Computerspiele sind ein Teil der modernen Popkultur, Popkultur wiederum interpretiert unsere Welt mit all ihren Konflikten. Bei Computerspielen ist es wie bei anderen Unterhaltungsmedien auch „die Summe dieser geringfügigen Botschaften, die unser tägliches Leben begleiten“ (Umberto Ecco) und unsere Vorstellung von der Gesellschaft prägen.

Wie Musiker, Regisseure oder Schriftsteller bewegen sich auch Gamesdesigner in einem gesellschaftlichen Kontext und verarbeiten damit bewusst oder unbewusst Politisches in ihren Spielen. Es gibt allerdings einen Unterschied zu Musikern, Regisseuren und Autoren: Sie werden andauernd gefragt, ob sie mit ihrem Werk nicht auch ein Statement abgeben möchten. Ist die neue Tocotronic-Platte politischer als die letzte, Herr Lowtzow? Ist 300 ein rassistischer Film, Herr Snyer? Was wollen sie uns denn mit diesem Buch wieder sagen, Herr Houellebecq? Gamedesigner werden nur selten gefragt, was sie beeinflusst hat und welche Aussagen sie mit ihren Spielen über die Gesellschaft treffen möchten. Sie werden auch nicht gefragt, ob sie etwas mit ihren Spiel verändern möchten.

Dabei kann genau das durchaus interessant sein. Im Jahr 1993 erschien Syndicate — ein düsteres Strategiespiel in einem dystopischen Szenario, in der die Welt von einer Handvoll Großkonzernen beherrscht wird. Peter Molyneux, der Chefdesigner des Spiels, wurde damals von der deutschen Fachzeitschrift Powerplay gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass das Szenario des Spiels eines Tages Realität werden könnte. Darauf antwortete er:

„Kein Zweifel – Es ist ja jetzt schon so. Nintendo setzt mehr Geld um als einige Länder. Und im Vergleich mit Sony ist Nintendo nur eine kleine Spielefirma. Außerdem wechseln Regierungen, sie kommen und gehen. Die Firmen und die Führungseliten bleiben bestehen.“

Man muss sich das mal vorstellen: Vor 20 Jahren, lange vor Attac, lange vor Occupy, klang Peter Molyneux also wie ein Globalisierungskritiker. Konfrontiert man ihn heute mit der damaligen Aussage, äußert sich vorsichtiger. Er wolle mit seinen Spielen keine politische Message verbreiten, das sei Angelegenheit des Spielers. Was Peter Molyneux damit meint, kann beispielhaft an seinem nächsten Spiel verdeutlicht werden. Fable 3, welches er auf der Gamescom 2010 unter einem vor einem an die Wand gebeamten Che-Guevara-Konterfei vorstellte, lässt den Spieler (nach der ersten Hälfte des Spiels, in der er zum König aufsteigt) über ein Fantasyreich herrschen. Dabei muss er auch politische Entscheidungen treffen, es ist seine Sache, ob er sich dabei eher an Maggie Thatcher oder eben an Che Guevara orientiert – die Macher selbst geben nicht vor, wie sich der Spieler politisch zu verhalten hat. Ähnlich wie Peter Molyneux argumentiert auch Jenna Chambers, eine der Chefdesignerinnen des Evolutionssimulators Spore: Die Aufgabe der Gamedesigner sei es, einen Sandkasten zur Verfügung zu stellen, so dass Spieler darin machen können, was sie wollen — eben auch politische Dinge.

Das scheint auf den ersten Blick eine plausible Antwort auf die Frage zu sein, weshalb es zwar politische Bands, politische Filmemacher, politische Schriftseller, politische Theaterregisseure, aber keinen wirklich bekannten Gamesdesigner gibt, dem das Label „politisch“ anhaftet. Warum sollen Gamesdesigner auch politisch sein, wenn das doch eigentlich die Aufgabe der Spieler ist? Diese Design-Philosophie scheint ebenfalls die mangelnde politische Rezeption von Computerspielen zu erklären, denn wenn die Spieler über den politischen Inhalt der Spiele entscheiden, warum soll man dann die eigentlichen Spiele überhaupt politisch interpretieren?

Das Argument von Peter Molyneux und Jenna Chambers erscheint auf den ersten Blick plausibel, es gilt jedoch – wenn überhaupt – nicht für alle Genres gleichermaßen, für manche Genres macht es sogar kaum einen Sinn. Je nach Genre sind digitale Spiele linearer oder freier im Spielablauf. Mit größerer Freiheit nimmt dabei oft das narrative Moment ab – der Grund: Je mehr Freiheit ein Spieler in einem Spiel genießt, umso aufwendiger ist es für Gamedesigner, eine konsistente Geschichte zu erzählen, da der Spieler leichter von dem für ihn vorgesehen Weg abweichen kann. Zu den narrativ geprägten Genres gehören zum Beispiel Adventures, lineare Rollenspiele oder Ego Shooter. Im Gegensatz dazu sind offene Rollenspiele, Aufbauspiele, Simulationen, Strategiespiele eher durch das freie Spiel charakterisiert – insbesondere in den Spielmodi, bei denen ein konkretes Spielziel und eine Zeitbegrenzung fehlen: Dem Spieler wird keine Geschichte vorgegeben, er erlebt seine eigene, individuelle Geschichte. In der Ludologie werden diese beiden Charakteristiken auch als „Play“ (wenig Freiheit, starkes Narrativ) und „Game“ (größere Freiheit, schwaches Narrativ) bezeichnet.

Im Adventure-Genre kann ein Spieler, von seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht von dem vorgegebenen Weg abweichen, er wird zwangsweise mit den Inhalten konfrontiert, die der Gamedesigner für ihn vorgesehen hat. In Rollenspielen wird der Spieler weit häufiger vor Entscheidungen gestellt, allerdings muss er hier meist zwischen verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten wählen. In einem Rollenspiel wie Dragon Age kann man zwar statt des Königssohns auch eine nichtadelige Frau auf den Thron hieven, es ist aber keineswegs möglich, die Monarchie abzuschaffen. Die Idee eines Polit-Sandkastens, wie sie Peter Molyneux und Jenna Chambers vorschwebt, gilt für diese Art von Spielen nur sehr eingeschränkt, was hier politisch passiert oder nicht passiert, ist letztlich die Sache der Gamedesigner, nicht die der Spieler.

Wie steht es aber bei Genres, die durch starke „Game“-Elemente gekennzeichnet sind? Auch hier gibt es starke Einwände. Der Politikwissenschaftler Tobias Bevc etwa kritisiert, dass auch Simulationen wir The Sims oder Civilization gar nicht der „Game“-Philosophie entsprächen, auch diese Spiele seien stark verregelt und vor allem: Diese Regeln folgen ideologischen Mustern. In Civilization vermutet Tobias Bevc zum Beispiel eine imperialistische Spiel-Logik, The Sims propagiere die materialistische Konsumgesellschaft und lasse „nur ein Leben erfolgreicher Menschen zu“. Man kann gegen diese Sicht einwenden, dass sich Civilization um ein relativ realistisches Bild internationaler Konflikte bemüht, dazu gehören eben auch Rohstoffkriege und ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse, das Spiel zeichnet die Welt eben so, wie sie ist – und nicht, wie sie sein sollte. Man kann auch The Sims in Schutz nehmen, das durch seine hemmungslos überaffirmative, slapstikartige Überzeichnung der Lebenswelt einer amerikanischen Vorstadtfamilie, die Prinzipien des „American Way of Life“ ironisiert und damit möglicherweise zur Reflektion anregt.

Unstrittig ist jedoch, dass jenseits der vorgegebenen Narration, die Regeln und die Spielmechanik die politische Aussage eines digitalen Spiels konstituieren. Das trifft wie oben gesehen auf City Life Deluxe ebenso zu wie auf Civilization. Wenn es in Civilization das Spielelement „Klimaerwärmung“ gibt, dann setzt das voraus, dass die Designer an eine von Menschen gemachte Klimaerwärmung glauben. Wenn die Designer in The Sims gleichgeschlechtliche Partnerschaften erlauben oder männliche Sims problemlos Frauenkleider anziehen können, dann handelt es sich dabei um gesellschaftspolitische Statements. In The Sims macht es auch keinen Unterschied, ob man eine weiße oder eine farbige Figur spielt. Man kann dies als unrealistische Idealisierung der amerikanisches Gesellschaft empfinden, in welcher die Rassengleichheit auch unter einem Präsidenten Obama auf sozialer und institutioneller Ebene keineswegs vollendet ist. Dasselbe Argument könnte man jedoch auf die Serie 24 anwenden, in der ein farbiger Präsident regiert – zu Zeiten, in denen Barack Obama noch ein weithin unbekannter Senator war. Populärkultur wie 24 oder The Sims verweisen gerade durch ihr „unrealistisches“ Geschehen auf gesellschaftliche Widersprüche, sie machen Dinge möglich, die unmöglich scheinen, und beeinflussen so das politische Bewusstsein.

Subversion, Dissidenz und Propaganda

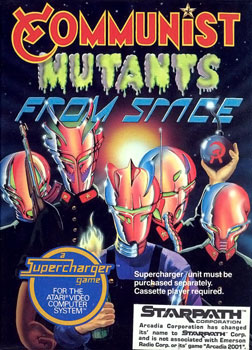

Die Regeln, die Spielmechanik, die Narration: All das sind Stellschrauben, die digitale Spiele politisch machen können und es gibt Beispiele, in denen ganz bewusst an diesen Stellschrauben gedreht und ein Raum geöffnet wurde für Dissidenz, Subversion, manchmal aber auch für Propaganda. Wie bissig Games politische Kritik transportieren können, zeigte 1982 die Firma Starpath mit ihrem Space Invaders-Clon Communist Mutants from Outer Space – einem Kommentar zu Ronald Reagans Politik der Aufrüstung und des Säbelrasselns im Ost-West-Konflikt. Doch immer wieder wurden Spiele auch auf politischen Mainstream gebürstet: 1987 wurde aus Guevara, einem japanischen Spiel, in dem man auf der Seite kubanischer Revolutionäre kämpft, auf dem amerikanischen Markt plötzlich Guerilla War – dasselbe Spiel, nur ohne Bezüge zur kubanischen Revolution.

Heute ist es nichts Ungewöhnliches mehr, wenn über Games politische Botschaften verbreitet werden: Flash-Spiele im Wahlkampf, kostenlose Spiele, die über Rechtsextremismus aufklären, Obamas Plakataktion im Rennspiel Burnout Paradise: Computerspiele mausern sich zu digitalen Flugblättern und Plakatwänden. Und natürlich haben auch schon Terrororganisationen Games für ihre Propaganda entdeckt. Längst schon gibt es die First-Person-Shooter von Hamas oder der Hizbollah, in denen man gegen Israel in den Kampf zieht. Außerdem gibt es eine unüberschaubare Zahl an Spielen mit rechtsextremistischer Propaganda. Computerspiele sind heute ein genauso ideologisches Kampfgebiet wie Musik, Bücher oder Filme.

Die momentane Debatte über Computerspiele kreist oft um die Gewaltfrage, andere Aspekte spielen kaum eine Rolle. Was ein First-Person-Shooter für eine Aussage hat, ob er den Überwachungsstaat (Half Life 2) oder den laissez-faire-Liberalismus (Bioshock 1) kritisiert, spielt in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle. Es wird über die äußere Form, nicht über den Inhalt diskutiert. Will man Computerspiele ernst nehmen, muss man sich von dieser eindimensionalen Wahrnehmung des Mediums lösen und wissen wollen, was sie uns zu sagen haben. Dann wird man auch besser verstehen, was es heißt, wenn im hinterletzten Kaff mal die Pflastersteine fliegen.